Warum hier:

Heute ist der Kurfürstendamm für viele der Inbegriff von Luxus und Shoppingrausch. Aber im Berlin der Weimarer Republik war der Ku’damm das Zentrum des kulturellen Lebens.

“Die Tanzdielen, Cafés, Kabaretts, Revuen und Theater waren origineller, avantgardistischer, erotischer, geistvoller und anzüglicher. Das Publikum war prominenter, die Künstler verrückter, die Autos schneller.“ (Karl-Heinz Metzger)

Kein Wunder also, dass hier auch die bekannten und weniger bekannten Schriftsteller dieser Zeit zu Hause waren. Im Salon der historischen Villa aus dem Jahr 1890 in der Fasanenstraße 23 gingen die Literaten ein und aus. Nun pflegt das Literaturhaus diese Tradition. Heute begebe ich mich auf ihre Spuren.

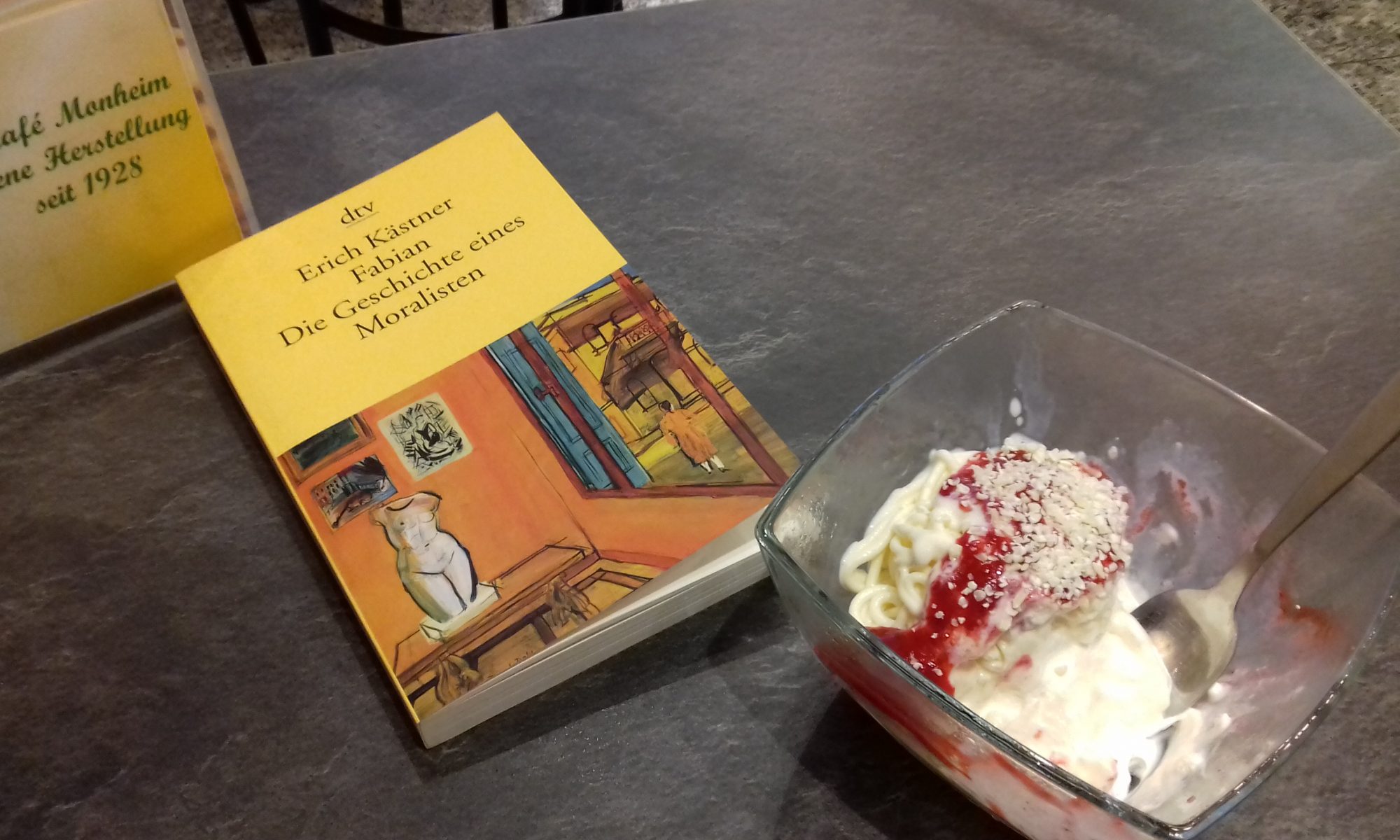

Zur Einstimmung:

Der Ort:

Ich spaziere im schönsten Sonnenschein von der Gedächtniskirche den Ku’damm entlang. Vorbei am Apple-Tempel, vor dem Hotel Restaurant Kempinski sitzen heute morgen schon Leute mit Designersonnenbrillen. Gegenüber erstrahlt die klassizistische Fassade des ehemaligen Nelson-Theaters – heute werden dort Hilfiger-Klamotten zur Schau gestellt.

Hier biege ich in die Fasanenstraße ein. Eine der wenigen Straßen, die von den Bombenangriffen im 2. Weltkrieg verschont geblieben sind. Zwischen den historischen Fassaden schwimmt eine grüne Insel, auf der man in die Vergangenheit reisen kann.

Die Villa wurde 1889/1890 von Richard Hildebrandt und seiner Frau Louise geb. Gruson erbaut. Die abenteuerliche Geschichte seines Erbauers ist schon bestes Roman-Material: Hildebrandt war 1869 Steuermann auf dem Dampfer „Hansa“ bei der 2. deutschen Nordpolarexpedition. Vor der Küste von Grönland wurde ihr Schiff vom Packeis zerquetscht und Hildebrandt trieb zusammen mit 13 weiteren Seeleuten 9 Monate lang auf einer Eisscholle durch das Meer, bis sie unbeschadet an Land gehen konnten. Diese legendäre Eisschollenfahrt kommt sogar in einer Erzählung bei Theodor Fontane vor.

Für ihre Villa suchten sich die Hildebrandts ein ruhiges Plätzchen im Grünen – damals gehörte Charlottenburg noch nicht zu Berlin und der nahe Kurfürstendamm war eher ein Trampelpfad – nicht ahnend, dass sich die Gegend schnell zum städtischen Magneten entwickeln würde.

Als Hommage an Louises Vater (Hermann Gruson – Industrieller und Kakteenliebhaber) bauten sie einen Wintergarten auf ihre Terrasse – in dem sich heute das Wintergarten-Café befindet. Die Hildebrandts führten ein weltoffenes Haus und Forscher und Künstler waren bei ihnen zu Gast.

Willkommen fühle ich mich auch heute – ich gelange über eine herrschaftliche Treppe flankiert von einer italienischen Seenlandschaft und einer Mosel-Burg in das Foyer des Hauses. Hier verströhmen das dunkle Holz und ein wilhelminischer Bogen eine behagliche Ruhe.

Bald füllt sich der Raum mit Literaturinteressierten, die wie ich trotz Zeitumstellung zu so früher Stunde (okay, es ist 11 Uhr) an diesem Sonntagmorgen hierher gekommen sind, um die Hausführung zu erleben.

Nach der eindrucksreichen Führung sitze ich nun im Wintergarten-Café. Im Glasbau sind schon alle Plätze besetzt, aber der Innenraum mit seinen hohen Stuckdecken, Dielenboden und weichen Sesseln lockt mich auch – und vor allem die Vitrine mit den üppigen Torten.

Nun lausche ich klappernden Tellern und dem ausgelassenen Plaudern der vielen Gäste – es dringen sogar russische und französische Worte an mein Ohr. Ich genieße meine Orangencremetorte und lasse meinen Blick ins Grüne und meine Gedanken in ferne Welten und Zeiten schweifen.

In den 20er Jahren wurde die Villa von der Alexander von Humboldt-Gesellschaft genutzt und es fanden hier regelmäßig Literaturlesungen statt. In diesen Jahren gab es eine lebendige russische Exilgemeinde in „Charlottengrad“, es gab russische Tageszeitungen und russische Schriftsteller konnten hier veröffentlichen, so wie Vladimir Nabokov („Lolita“). Er trug 1927 in der Humboldtvilla Gedichte vor.

Auch Thomas Mann hat hier im Garten unter Bäumen gesessen und mit dem französischen Austauschstudenten Pierre Bertaux geplaudert, während Heinrich Mann lieber einen Briefwechsel mit dessen Vater Félix Bertaux führte. Heinrich Mann wohnte auch in der Fasanenstraße, bevor er 1933 nur mit Jackett und Hut die Stadt verließ.

Da fällt mir ein, dass “Der Zauberberg” seit Monaten bei mir im Bücherregal steht – mein Lesezeichen auf Seite 20 und der Protagonist hat noch nicht mal im Sanatorium eingecheckt.

Auch Robert Musil war Teil der Berliner Literaturszene. Im Haus am Kurfürstendamm 217 schrieb er von 1931 bis 1933 an seinem Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“ (es soll Menschen geben, die dieses Mammut-Werk tatsächlich vollständig gelesen haben – bei mir steht es noch nicht mal im Regal).

Der Dichter Max Hermann-Neiße war einer der schillerndsten Berliner Literaten seiner Zeit, musste jedoch 1933 vor den Nazis fliehen und litt im Exil unter dem Verlust seiner Heimat.

Gegenüber des Literaturhauses wohnte Essad Bey (geboren in Baku, Aserbaidschan), der sich in den 20ern als Orient-Spezialist einen literarischen Namen in Berlin machte und in der Villa orientalische Märchen in eigener Fassung mit seinem exotischen Fes auf dem Kopf vortrug.

Sein Liebesroman “Ali und Nino” (unter dem Pseudonym Kurban Said veröffentlicht) klingt so schön schnulzig, dass ich ihn mir gleich bestellt habe.

Das gewisse Extra: Botanisches

Zu Zeiten der Hildebrandts wuchsen in ihrem üppigen Garten so viele Früchte, dass 1 Woche lang geerntet wurde.

Heute steht dort nur noch 1 Birnbaum – der jedes Jahr 7 prächtige Birnen hervorbringt (ich weiß das aus zuverlässiger Quelle: Sebastian Januszewski, der die monatliche Führung im Literaturhaus mit viel Liebe zum Detail gestaltet).

Früchte ganz anderer Art konnten die Berliner im Januar 1926 im Nelson-Theater bestaunen – als Josefine Baker hier mit ihrem Tanz im Bananenrock zur Sensation wurde.

Meine Sterne-Wertung für den Schreibort

Produktivität („wordcount“)

★★☆☆☆

Inspiration

★★★★★

Aus-aller-Welt-Faktor

★★★★★