Warum hier:

Ich kenne die weißen Radarkuppeln der verlassenen Abhörstation bisher nur von Bildern – aber ihre mysteriöse Aura, der Geist der Vergangenheit und die künstlerische Schaffenskraft der Gegenwart ziehen mich magisch an.

In Zeiten des Kalten Kriegs hatten die Amerikaner (NSA) und Briten auf dem Trümmerberg (passend zum nahen See bald „Teufelsberg“ genannt) eine „Field Station“ errichtet und spionierten mit Radarantennen in 4 Radomen jahrzehntelang (ab 1955 bis 1990) den Funkverkehr der DDR und der UDSSR aus.

1992 gaben die Amerikaner das Gelände auf und es folgten wechselhafte Zeiten. Die Pläne von Privatinvestoren für eine Luxusanlage scheiterten. Das Areal wurde als „Lost Place“ ein Pilgerort für Abenteurer und Künstler und blieb auch nicht von Vandalen und Dieben verschont. Jetzt wird der Ort von einer Künstlerkolonie belebt und kann in geregelter Form besucht werden.

Heute mache ich mich also auf Entdeckungsreise in den Grunewald und möchte herausfinden, wie viel von Himmel und Hölle ich heute noch auf dem Trümmerberg finde.

Zur Einstimmung:

„Der Televisor war gleichzeitig Empfangs- und Sendegerät. Jedes von Winston verursachte Geräusch, das über ein ganz leises Flüstern hinausging, wurde von ihm registriert. Außerdem konnte Winston, solange er in dem von der Metallplatte beherrschten Sichtfeld blieb, nicht nur gehört, sondern auch gesehen werden. Es bestand natürlich keine Möglichkeit festzustellen, ob man in einem gegebenen Augenblick gerade überwacht wurde. Wie oft und nach welchem System die Gedankenpolizei sich in einen Privatapparat einschaltete, blieb der Mutmaßung überlassen. (…)

Nun war er im Begriff, ein Tagebuch anzulegen. Das war nicht illegal (nichts war illegal, da es ja keine Gesetze mehr gab), aber falls es herauskam, war er so gut wie sicher, daß es mit dem Tode oder zumindest fünfundzwanzig Jahren Zwangsarbeitslager geahndet werden würde. (…)

Tatsächlich war er nicht mehr gewöhnt, mit der Hand zu schreiben. Abgesehen von ganz kurzen Notizen war es üblich, alles in den Sprechschreiber zu diktieren, aber das war natürlich in diesem Fall unmöglich. (…)

Der erste Federstrich über das Papier war die entscheidende Handlung. In kleinen unbeholfenen Buchstaben schrieb er: 4. April 1984.

Er lehnte sich zurück. Ein Gefühl völliger Hilflosigkeit hatte sich seiner bemächtigt. Zunächst einmal war er sich durchaus nicht sicher, daß jetzt wirklich das Jahr 1984 war.”

Der Ort:

Heute (Freitag) ist der bisher heißeste Tag des Jahres in Berlin (30°C) und ich wandere auf der Teufelsseechaussee durch den Grunewald – von der S-Bahnstation Heerstraße sollen es laut Google Maps nur 2,6 km bis zu meinem Ziel sein, aber ich habe mich verlaufen. Was auch daran liegt, dass nirgendwo ein Schild auf die Abhörstation verweist. Geheimhaltung ist wohl auch heute noch die Losung. Irgendwann stoße ich auf den „Drachenfliegerweg“. Vor mir schlängelt sich der Weg ins Grüne, ich sehe nichts als Bäume.

Also kraxele ich den künstlichen Drachenberg (kleiner Teufelsberg) hinauf und auf dem Plateau habe ich freie Sicht in alle Richtungen. Ich stehe hier auf einigen Millionen Kubikmetern Trümmerschutt aus dem 2. Weltkrieg, darunter begraben liegt noch das Fundament für ein größenwahnsinniges Bauprojekt der Nazis. Heute ist der Berg ein Freizeitgelände. Junge Leute liegen in der Sonne und Teenager lassen Segelflieger steigen.

Süd-westlich vor mir erheben sich auf dem Teufelsberg weiß in der Sonne schimmernd die fast sakral anmutenden Radar-Kuppeln wie Himmelskörper.

Jetzt kenne ich die Richtung und gelange über eine Treppe zurück auf den Waldweg. Später wieder Weggabelungen ohne Schilder, ich frage zwei Mädchen, sie deuten mir einen kleinen Pfad, wenn ich am umgestürzten Baum vorbei käme, sei ich richtig. Dann endlich treffe ich auf einen dreifachen Zaun mit Stacheldraht.

Ein schwarzer Pitbull springt mir entgegen und leckt an meinem Bein – kein Wachhund, er gehört zu Spaziergängern. Diesmal habe ich ein Ticket in der Tasche und gehe am Zaun entlang auf der Suche nach dem regulären Zugang.

Schließlich finde ich (gegen 17 Uhr) den Eingang. Ein junger Künstler-Typ mit rot-blonden Locken und von Alkoholdunst umgeben, heißt mich willkommen und erklärt mir lachend, von Hinweisschildern würden sie nichts halten, der Ort sei aus Tradition geheim. An einem Kontrollpunkt mit Flair einer Pirateninsel schaut sich ein entspannter Jüngling mit Rasterlocken mein Ticket (für eine „Stille Begehung“) an und ich trage mich in eine Gästeliste ein – vor mir waren heute schon Besucher aus Québec, Paris und Potsdam hier.

Auf dem Gelände haben die Künstler überall ihre Spuren hinterlassen. Mal sehe ich Gerätschaften und Utensilien für eine Arbeit in ihrer Entstehung, dann fällt mein Blick auf eine Serie klobiger TV-Geräte, auf deren blinde Scheiben ein Künstler in Neonfarben Wahrzeichen Berlins gemalt hat.

Ich gehe um eine Wegbiegung und vor mir liegt eine Art Dorfplatz am Fuße des Hauptgebäudes – hier sitzen viele Leute gesellig zusammen, eine Holzkonstruktion dient als Bar und Liegestühle und Sessel laden zum Verweilen ein.

Die meisten hier sind Männer mit langen Haaren und Bärten, einer von ihnen spricht mich freundlich an und erklärt mir, wo ich mir was anschauen kann. Ich frage ihn, ob er schon lange hier wohnt. Er zögert. Ich formuliere um: „lebt und arbeitet“, woraufhin er mit „seit 3 Jahren“ antwortet. Ich fühle mich hier als Gast in dieser kleinen Welt, nicht wie eine Touristin.

Ich schaue mich weiter um, gehe hier und dort hinein. In den flachen, bunkerartigen Nebengebäuden wirkt alles wie im Rohbau, Kabel hängen aus den Decken. Die Räume sind als Atelier oder als Ausstellungsraum genutzt.

Ein großer offener Raum mit Sofas dient offenbar als Gemeinschaftswohnzimmer der Bewohner.

Im Außenbereich sind auch einige Spuren von Verwahrlosung und Zerstörung sichtbar. Neben einem blauen Dixiklo liegt ein Haufen Plastikteile mit Audiokassetten (Abhörbänder?). Ich bin mir nicht sicher, ob das auch Kunst ist.

Ins Hauptgebäude mit dem Trio der höchsten Radome auf dem Dach führt eine knallig bunte Außentreppe. Auf 3 Etagen des skelettartigen Baus sind die halb abgerissenen Mauern mit monumentalen Graffiti gestaltet.

Hier mischen sich werkelnde Künstler mit den zahlreichen Besuchern. Ich sage mal zu allen „Hallo“, weiß nicht so genau, wer hier Bewohner und wer Besucher ist (Letztere outen sich allerdings mit Kamera um den Hals, so wie ich).

Dann endlich trete ich auf das riesige Flachdach in Sonnenschein und Wind. Erhaben und geheimnisvoll wölben sich die Kuppeln über meinem Kopf.

Ich trete ins Innere einer Kugel, eine kleine kreisrunde Erhöhung markiert die Mitte wie in einer Zirkusmanege, rundum spannt sich die weiße Plane um die Stahlkonstruktion wie ein Erdballon auf.

Der weiße Stoff wurde zur Leinwand der farblichen Gestaltung und hat im unteren Bereich viele Löcher, die im Gegenlicht manchmal Formen und Figuren annehmen. Der Wind lässt die Bespannung flattern und bringt sie zum klingen.

In der Mitte reckt sich ein mehrstöckiger schmaler Turm mit der höchsten Kuppel empor. Ich gehe die Treppen ein Stück hinauf, dann wird der Weg finster und ich kehre um.

Ich spaziere eine Weile auf dem Dach umher und genieße den Weitblick – in einer Richtung wogt ein Meer von Bäumen, in der anderen die Zivilisationslandschaft mit ihren Dächern, Schornsteinen und Türmen.

Dann setze ich mich auf den Boden, lehne meinen Rücken gegen eine der warmen Holzpaletten, die hier als Geländer dienen, und hole meinen Schreibblock hervor.

Ich denke an den Kriegstrümmerhaufen unter mir und die ehemals fensterlosen Räume, in denen Tausende von Menschen einer eintönigen Geheimtätigkeit nachgehen mussten, Wächter und Gefangene zugleich.

Aber von diesen Geistern spüre ich im Moment nichts mehr. Der Ort ist verwandelt worden, befreit von Dunkelheit und Farblosigkeit. Jetzt fluten Licht, Farben und Wind durch die Räume und Kreativität und Lebenslust schwingen umher wie die Schmetterlinge, die ich vor mir in der Abendsonne tanzen sehe. Selbst die Seiten meines Blocks werden vom Wind umgeblättert.

Ich kann denken, sprechen und schreiben, ohne befürchten zu müssen, von einer Orwellschen „Gedankenpolizei“ bestraft zu werden.

Im Westen sinkt die Sonne und im Osten ziehen graue Wolken wie ein Schleier über die Silhouette der Stadt.

Ich würde hier am liebsten noch länger sitzen bleiben, aber ich denke an meine Rückwanderung durch den Grunewald und verlasse schließlich die magische Dachterrasse.

Kurz vor dem Tor kommt mir der rot-blond-gelockte Bohemien entgegen und fragt, ob ich alles gesehen hätte, auch ganz oben? Ich verneine. Kann man da hoch? Im Dunkeln? Man brauche eine Taschenlampe, er will mir eine holen. Wenig später kommt er wieder und gibt mir ein metallenes Monstrum aus dem vorigen Jahrhundert mit großer Leuchtkraft. „Die heißt Robert“, teilt er mir noch mit.

Also spurte ich wieder zurück zum Hauptgebäude und alle Treppen hoch auf die Terrasse, dann in den Turm, hier wieder Treppen, eng und dunkel, aber mit der Taschenlampe namens Robert finde ich meinen Weg.

Schwer atmend betrete ich die düstere Kuppel („dome“), nur eine kleine Öffnung lässt Licht herein – und höre sofort unheimliche Geräusche – dann merke ich, dass es das Echo meines eigenen Atems ist. Die Akustik des Raums ist unbeschreiblich. Vogelschreie von draußen, Stimmen, Flüstern und Schritte von drinnen – alles verbindet sich zu einer surrealen Geräuschkulisse.

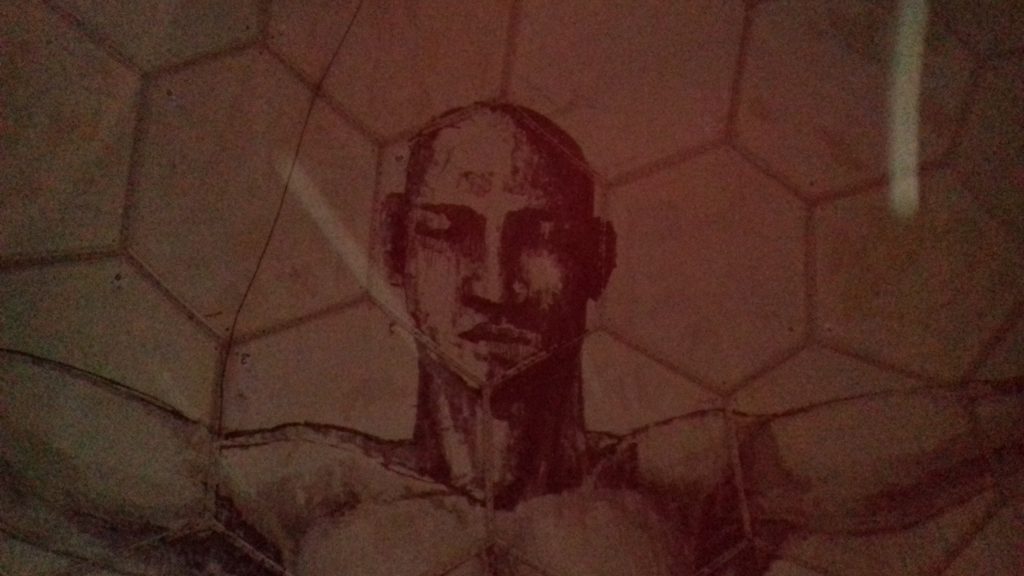

Auf der Innenseite der Kuppel ragen düster zwei männliche Gestalten mit strengen Gesichtszügen und ausgebreiteten Armen über mir – jetzt muss ich sofort an Orwells „Big Brother“ denken.

„Auf jedem Treppenabsatz starrte ihn gegenüber dem Liftschacht das Plakat mit dem riesigen Gesicht an. Es gehörte zu den Bildnissen, die so gemalt sind, daß einen die Augen überallhin verfolgen. »Der Große Bruder sieht dich!« lautete die Schlagzeile darunter.”

Aus: „1984“ von George Orwell

Auf meinem Weg nach unten kommen mir die Bemalungen im Treppenhaus gleich viel bedrohlicher vor. So habe ich am Ende doch noch die Beklemmung einer Überwachung spüren können.

In heutigen Zeiten, wo selbst Kinderpuppen gehackt und zur Überwachung eingesetzt werden können, scheint mir die Orwellsche Dystopie doch nicht so fern.

Das gewisse Extra:

Die Akustik in der Kuppel lässt Musik so klingen:

„DoubtingThomas – Field Station Berlin Teufelsberg“

Meine Sterne-Wertung für den Schreibort:

Produktivität („wordcount“)

★★★★☆

Inspiration

★★★★★

Teufels-Echo-im-Künstler-Himmel-Faktor

★★★★★