Warum hier:

Bücher, Bücher, Bücher – was könnte inspirierender sein? Ich mache mich auf eine Entdeckungsreise in das Grimm-Zentrum, die Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin. Schon oft bin ich an dem prägnanten Gebäude mit der S-Bahn vorbei gefahren, jetzt wird es Zeit, das Innere kennenzulernen.

Schon die Namensgeber führen mich in meine Kindheit zurück – in die Welt der Märchen und zum Ursprung des Geschichtenerzählens.

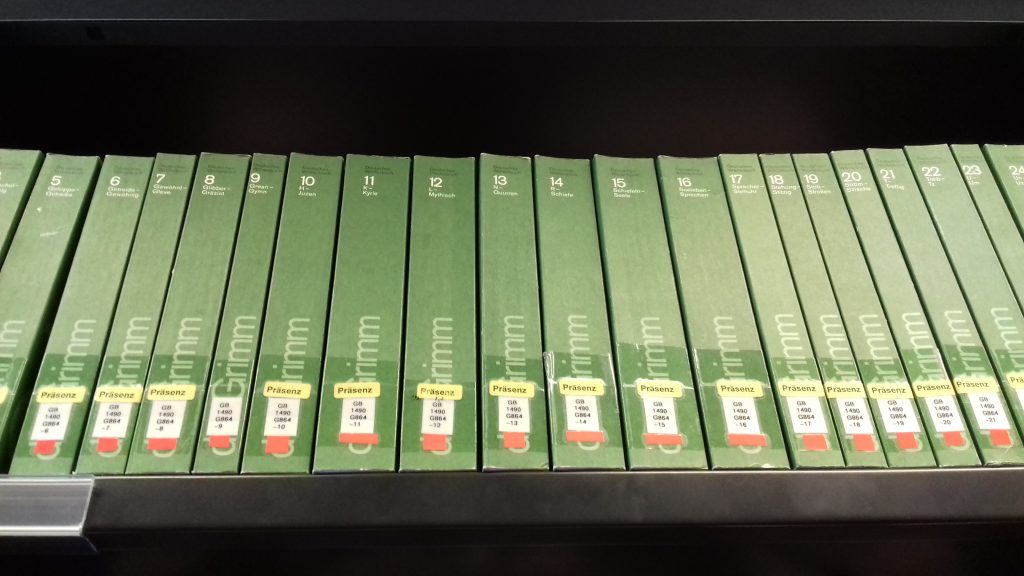

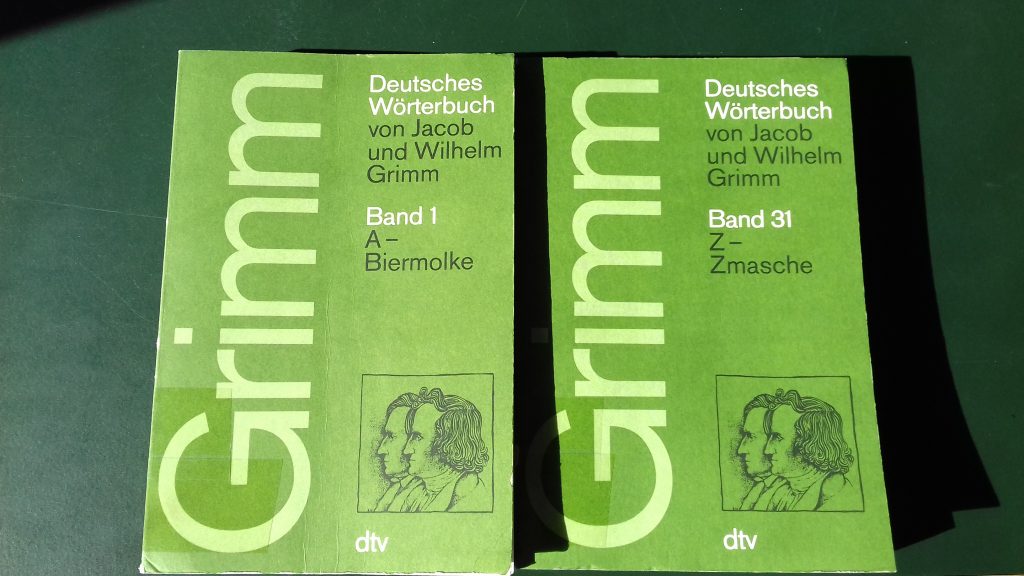

Jacob und Wilhelm Grimm haben nicht nur das deutschsprachige Volksmärchen aus der mündlichen Überlieferung in eine schriftliche Form gebracht, sie waren auch die Mitbegründer der Linguistik und Philologie in Deutschland und habe u.a. das Deutsche Wörterbuch erstellt – eine einmalige Sammlung des Wortschatzes mit Nachweisen zur Wortherkunft und -bedeutung.

Zur Einstimmung:

Es war einmal eine Prinzessin namens Rotbäckchen. Sie war wunderschön, aber auch hochmütig und selbstsüchtig. Als bösen Kobolde die Erde zum Stillstand brachten und es sieben Jahre lang keinen Wechsel mehr von Tag und Nacht und von Jahreszeiten gab, waren Erde und Menschen in großer Not. Da zog die Prinzessin aus, um die Welt zu retten…

Der Ort:

Im hellen Foyer des Grimm-Zentrums wuseln wissensdurstige Menschen geschäftig umher. Ich folge dem Strom hinunter zu den Schließfächern. Dort bringe ich meine Sachen unter und muss über den Automaten mit bunter Füllung schmunzeln, der statt Kaugummi Ohrstöpsel ausspuckt.

Auf 7 Etagen reihen sich Bücherregale in striktem Muster im langen Rechteck des Gebäudes aneinander.

Ich gehe auf die Suche nach dem Grimmschen Wörterbuch (den Standort habe ich in der Suchmaschine ermittelt). Auf dem Weg in die 5. Etage verirre ich mich ein wenig. Im siloartigen Betontreppenhaus ohne Fenster und mit einer Wandinschrift („Lost“) kommt bei mir gleich ein bisschen „Hänsel und Gretel“-Stimmung auf.

Hinter der schweren Metalltür des 5. Stockwerks liegt aber kein Lebkuchenhaus, sondern die Germanistikabteilung. Auch hier suche ich meinen Weg durch einen Wald von Regalen mit Ziffern und langen Nummern.

Schließlich werde ich fündig: Das „Deutsche Wörterbuch“ der Brüder Grimm hat 31 Bände und nimmt mehr als 1 Regallänge ein. Ich nehme mir den Band A und Z vor und schaue mir einige Worte vom Anfang („Aas“ – hier begegnet mir bei den Literaturbeispielen wieder Mephisto) und einige vom Ende an („Zizibe“ – juchu, ich habe ein neues Wort gelernt).

Aber wo finde ich einen Grimmschen Märchenband? Ich versuche mein Glück in der 7. Etage in der „Kinderstube“ (der Bereich ist reserviert für Schwangere und Eltern mit Kind – im Moment ist hier niemand, also gehe ich hinein, obwohl ich diese Kriterien nicht erfülle).

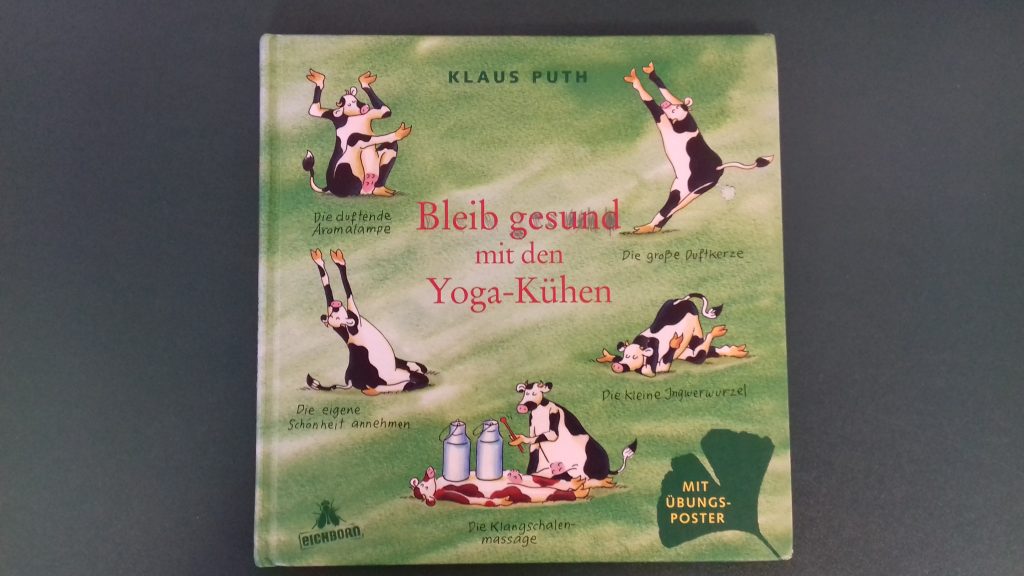

Hier finde ich zuerst neben einem knallig orangen Bällebad nur zeitgenössische Kinderbücher, z.B. ein Buch „Bleib gesund mit den Yoga Kühen“.

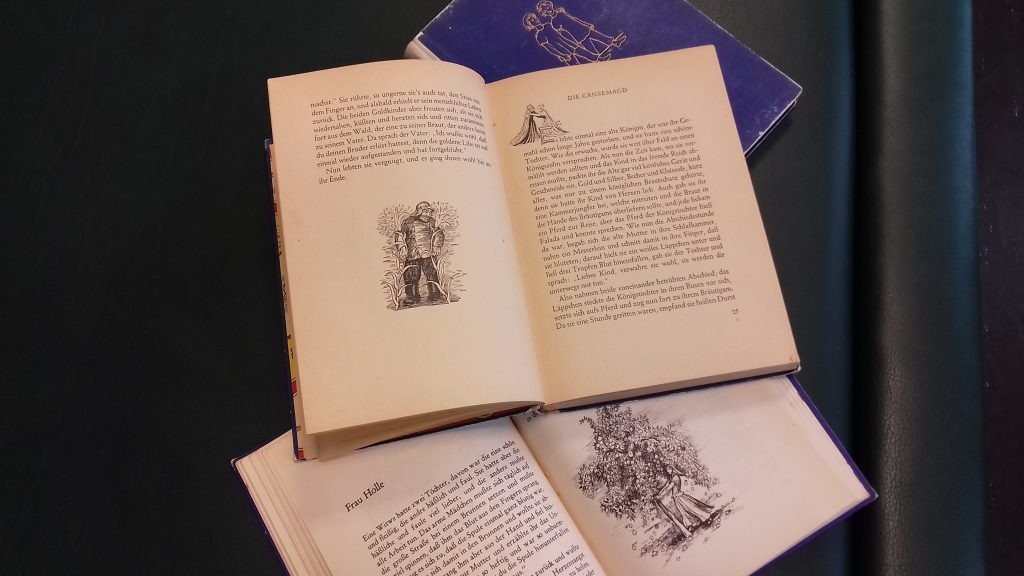

Aber dann, in der hintersten Ecke, stoße ich auf 3 alte Bände aus dem Jahr 1953 mit brüchigen und vergilbten Seiten: „Die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm“. Ich schmökere in König Drosselbart und Frau Holle. Viele der Märchen kenne ich noch gar nicht, z.B. „Des Teufels rußiger Bruder“.

Nun ist der akademischen und nostalgischen Recherche Genüge getan und ich suche mir einen Platz zum Schreiben.

Das Herzstück der Bibliothek ist der lang gestreckte terrassenartige Arbeitssaal mit regelmäßiger Holztäfelungen und Fenstern. Hier sitzen unzählige Studierende vor ihren Notebooks und Büchern und lesen und schreiben – wie Arbeitsbienen in einen riesigen Bienenstock. Ich höre leises Rascheln und Tippen, manchmal prasselt ein Regenschauer auf das Glasdach, dann fallen wieder Sonnenstrahlen herein.

Hier sitze ich nun und lasse meine Gedanken in die Märchenwelt schweifen.

Was sind die wichtigsten Zutaten eines Märchens?

- eine Hauptfigur, die eine charakterliche Reise macht – entweder ist sie schon „gut“ und wird in Versuchung geführt, oder sie hat noch schlechte Eigenschaften und muss zur Läuterung geführt werden

- ein Gegenspieler (z.B. Stiefmutter), eine böse Kraft (z.B. Hexe), ein Fluch

- Märchenzahlen wie 3, 7 und 12

- Zauberkräfte, übernatürliche Ereignisse, Gegenstände mit magischen Eigenschaften

- Menschen, die sich in Tiere verwandeln oder umgekehrt, sprechende Tiere

- ein beschwerlicher Weg mit Prüfungen und Entbehrungen für die Hauptfigur

- eine helfende Kraft (z.B. Königssohn küsst die Prinzessin wach) oder Besinnung auf die eigenen Tugenden

- Belohnung für die Guten, Bestrafung für die Bösen, eine Moral der Geschichte

- Märchen sind auch Spiegel der Gesellschaft und zeigen Missstände auf

Das gewisse Extra:

Schon auf meinem Hinweg fällt mir am Bahnsteig dieser Unhold auf – ich habe ihn mir gleich als Märchenbösewicht vorgemerkt.

Inspiriert von meinen Eindrücken aus der Grimm-Bibliothek und natürlich ihren Märchen habe ich aus den genannten Zutaten am Sonntag ein Märchen geschrieben.

Möchtet ihr wissen, wie es Prinzessin Rotbäckchen auf ihrer Reise ergeht?

Ich kann schon verraten, dass sie auf einen tanzenden Storch und eine Yoga-Kuh trifft und auch Aas, Bienen und Zizibe vorkommen. Auch hat sich heimlich eine Liebesgeschichte eingeschlichen, obwohl das gar nicht mein Plan war.

Ich hoffe, ihr findet Vergnügen an:

“Prinzessin Rotbäckchen und der siebenjährige Tag”

Meine Sterne-Wertung für den Schreibort:

Produktivität („wordcount“)

★★★★☆

Inspiration

★★★★★

Kindheit-trifft-Germanistik-Faktor

★★★★★