Warum hier:

Schon oft bin ich am Deutsch-Russischen-Museum in meiner Wohngegend vorbei spaziert. Aber ich habe mich nie dazu animiert gefühlt, hinein zu gehen. Das liegt wahrscheinlich an den Panzern im Vorgarten. Nach meinem Aquariumsbesuch hatte ich mir schon einen Entdeckungsort für meine Woche 10 im Blog ausgesucht, aber als ich am Dienstag wieder an dem grauen Museums-Haus vorbei gehe, fängt das rote Banner „8. Mai“ meinen Blick ein.

Zuhause sehe ich auf der Homepage des Museums, dass in diesem Gebäude die deutsche Kapitulationserklärung unterzeichnet wurde.

Wenn mein Blog-Montag schon auf diesen historischen Tag fällt und in meiner Nachbarschaft Geschichte geschrieben wurde – dann nehme ich das als Zeichen an und widme mich also heute diesem Thema.

Mein hauptsächliches Interesse gilt aber nicht der Nacherzählung durch die Historiker, sondern ich möchte Menschen zu Wort kommen lassen, die ihre Erlebnisse aus diesen Tagen schriftlich festgehalten und verarbeitet haben – im Tagebuch und in Briefen.

Zur Einstimmung:

Als ich 2015 als Touristin in Berlin war, wurde an einigen Orten in der Stadt an das Kriegsende am 8. Mai 1945, also vor 70 Jahren erinnert.

Seinerzeit habe ich in einem Antiquariat in Kreuzberg das Buch „Eine Frau in Berlin – Tagebuchaufzeichnungen vom 20. April bis 22. Juni 1945“ von Anonyma entdeckt. Auf der Bahnfahrt nach Hause habe ich sofort mit dem Lesen begonnen.

Die Verfasserin beschreibt ihren täglichen Überlebenskampf in den Ruinen Berlins unter Bombenangriffen und dem Einmarsch der Roten Armee mit schonungsloser Detailtreue, ohne Selbstmitleid und mit erstaunlichem Humor. Aber bald reiht sich eine nach der anderen Vergewaltigung der Schreiberin in ihren Tagesablauf. Beim Lesen wurde mir derartig beklommen zumute, dass ich das Buch geschlossen und danach nicht wieder geöffnet habe.

Heute schlage ich das Buch wieder auf – mein Lesezeichen steckt noch auf Seite 82 – und lese gefesselt und unter Anspannung weiter.

Zunächst jedoch der Beginn der Chronik:

„Freitag, 20. April 1945, 16 Uhr

Ja, der Krieg rollt auf Berlin zu. Was gestern noch fernes Murren war, ist heute Dauergetrommel. Man atmet Geschützlärm ein. (…) Zwischendurch Stunden von unheimlicher Lautlosigkeit. Plötzlich fällt einem der Frühling ein. Durch die brandschwarzen Ruinen der Siedlung weht in Schwaden Fliederduft aus herrenlosen Gärten. (…) Gegen drei Uhr fuhr am Kiosk der Zeitungsfahrer vor. Es lauerten ihm schon zwei Dutzend Leute auf. (…) Gar keine richtige Zeitung mehr, bloß noch eine Art Extrablatt, zweiseitig bedruckt und ganz feucht. Im Weitergehen las ich als erstes den Wehrmachtsbericht. Neue Ortsnamen: Müncheberg, Seelow, Buchholz. Klingt verdammt märkisch und nah. (…)

Wieder oben in meiner Dachwohnung. Mein Zuhause ist sie nicht. Ich hab keins mehr. (…) Jetzt, wo alles weg ist und mir nur ein Handkoffer mit Kleiderkram bleibt, fühle ich mich nackt und leicht. Weil ich nichts mehr habe, gehört mir alles. Zum Beispiel diese fremde Dachwohnung. (…) Systematisch habe ich alle Schränke und Schübe nach etwas Brauchbarem abgesucht, das heißt nach Eßbarem, Trinkbarem, Brennbarem. (…)

Eingeklemmt in einer Schubladenritze fand ich einen Brief an den Wohnungsinhaber. Ein verliebter Liebesbrief, hab ihn im Bad weggespült. Herz, Schmerz, Liebe, Triebe. Was für ferne, fremde Wörter. Offenbar setzt ein verfeinertes, wählerisches Liebesleben regelmäßige Mahlzeiten voraus. Mein Zentrum ist, während ich dies schreibe, der Bauch. Alles Denken, Fühlen, Wünschen und Hoffen beginnt mit dem Essen.“

Der Ort:

Heute wird im Deutsch-Russischen-Museum das Museumsfest zum 8. Mai gefeiert. Als ich gegen 14 Uhr im Nieselregen auf der Rheinsteinstraße auf das Gebäude zugehen, ist die Straße zu meinem Erstaunen von mindestens 20 grünen und blauen Polizeibussen gesäumt und es wimmelt vor Uniformierten.

Auf dem Gelände des Museums geht es jedoch ganz friedlich zu. Auf der Wiese sind Essensbuden und Zelte aufgebaut. Es tummeln sich Besucher und auch jede Menge Journalisten.

Ein Blick zurück:

Um den Kapitulationssaal und die Dauerausstellung in Ruhe auf mich wirken zu lassen, habe ich schon am Samstagmittag einen ersten Rundgang im Museum gemacht. Auch einige ältere Herrschaften, die russisch sprechen, und drei junge Amerikaner gehen durch die Ausstellung.

Im Kapitulationssaal umfängt mich andächtige Stimmung. Auf einer Leinwand läuft ein Video (ohne Ton), das die Ankunft der militärischen Repräsentanten und die Unterzeichnung der Urkunden im Saal zeigt. Die Mienen der Männer in Uniform sind vom Ernst und der Tragweite des Augenblicks geprägt – jedoch habe ich einige Schwierigkeiten, auf den schnell geschnittenen schwarz-weiß Bildern die Gesichter einem der Namen von der Infotafel und die jeweiligen Uniformen und Abzeichen dem jeweiligen Land zuzuordnen.

Hier dieselben Videoaufnahmen aus der britischen Berichterstattung – die Kommentare und die unterlegt Musik geben einen subjektiv gefärbten Eindruck. Aber jetzt weiß ich zumindest, wer wer ist…

Die Tische im Saal stehen heute genauso, wie damals. Unter Glas sehe ich mir die Faksimile der Urkunden an: Die bedingungslose Kapitulation der deutschen Streitkräfte auf 3 Seiten. Es wurden drei Exemplare in englischer und je ein Exemplar in russischer und in deutscher Sprache unterzeichnet. Buchstaben und Schriftzüge auf Papier, die das Weltgeschehen verändert haben.

Was hat die Frau aus Berlin an diesem Tag in ihr Tagebuch geschrieben?

„Dienstag, 8. Mai 1945

(…) Es war die Grindige, Frau Wendt, sie hat das Gerücht vernommen, daß Frieden sei. In Süd und Nord soll der letzte ungeordnete deutsche Widerstand zerschlagen sein. Wir haben kapituliert. Die Witwe und ich atmen erleichtert. (…) Unten beim Bäcker drängt sich viel Volk. Dabei gibt es heute noch gar kein Brot, nur Nummern für das Brot für morgen oder übermorgen. (…) Jedenfalls ist die Aussicht auf Brot das erste Zeichen dafür, daß sich oben jemand um uns kümmert. Ein zweites Zeichen klebt unten neben der Haustür: ein Blatt in vervielfältigter Maschinenschrift, ein Aufruf, unterzeichnet von einem Bezirksbürgermeister Dr.Soundso. Der Aufruf fordert zur Rückgabe allen aus Läden und Ämtern gestohlenen Gutes auf (…). Weiter heißt es, daß alle Waffen abgegeben werden müssen. (…)

Donnerstag, 10. Mai 1945

(…) Zum ersten Mal sehen wir an einigen Häusern rote Fahnen, vielmehr Fähnchen – offenbar aus ehemaligen Hakenkreuzfahnen herausgeschnitten. Die Fähnchen sind – wie könnte es anders in unserem Land sein? – von Frauenhand sauber umsäumt. (…)

Montag, 14. Mai 1945

(…) Neben unserer Haustür kleben jetzt gedruckte „Nachrichten für Deutsche“. Das Wort klingt mir in diesem Zusammenhang so fremd in den Ohren, fast wie ein Schimpfwort. Auf dem Blatt ist der Text unserer bedingungslosen Kapitulation zu lesen, unterzeichnet von Keitel, Stumpff, Friedeburg.”

Im Museum zeigt die Dauerausstellung im Nebenraum ein Diorama aus dem Jahr 1967 von Michail Ananjew (aus dem Grekow-Studio für Kriegsmalerei): „Sturm auf den Reichstag“ der Roten Armee am 30.04.1945 mit Kanonendonner und Gefechtsgeräuschen untermalt. Ich fühle mich sehr befremdet von dieser Kriegsverherrlichung. Immerhin gibt es eine Erläuterungstafel, die das Diorama in einen historischen Kontext stellt (ich hätte mir mehr kritische Distanz dazu gewünscht).

Im Treppenhaus auf meinem Weg nach oben leuchtet im bunten Fensterglas eine heroische Statue mit Schwert.

Im Obergeschoss werden in einem Rundgang mit unzähligen Texttafeln, Landkarten, Vitrinen und Fotos die Gräueltaten unter dem Nazi-Regime dargestellt. Ich bin hiervon immer wieder aufs Neue erschüttert.

Anonyma hat hierfür schon in ihrem Tagebucheintrag vom 15. Juni 1945 Worte gefunden:

„Ackerte mich durch einen Band Dramen von Aischylos und entdeckte dabei die Perserklage. Mit ihren Wehschreien der Besiegten paßte sie gut zu unserer Niederlage – und paßte doch gar nicht. Unser deutsches Unglück hat einen Beigeschmack von Ekel, Krankheit und Wahnsinn, ist mit nichts Historischem vergleichbar. Soeben kam durchs Radio wieder eine KZ-Reportage. Das Gräßlichste bei all dem ist die Ordnung und Sparsamkeit: Millionen Menschen als Dünger, Matratzenfüllung, Schmierseife, Filzmatte – dergleichen kannte Aischylos doch nicht.”

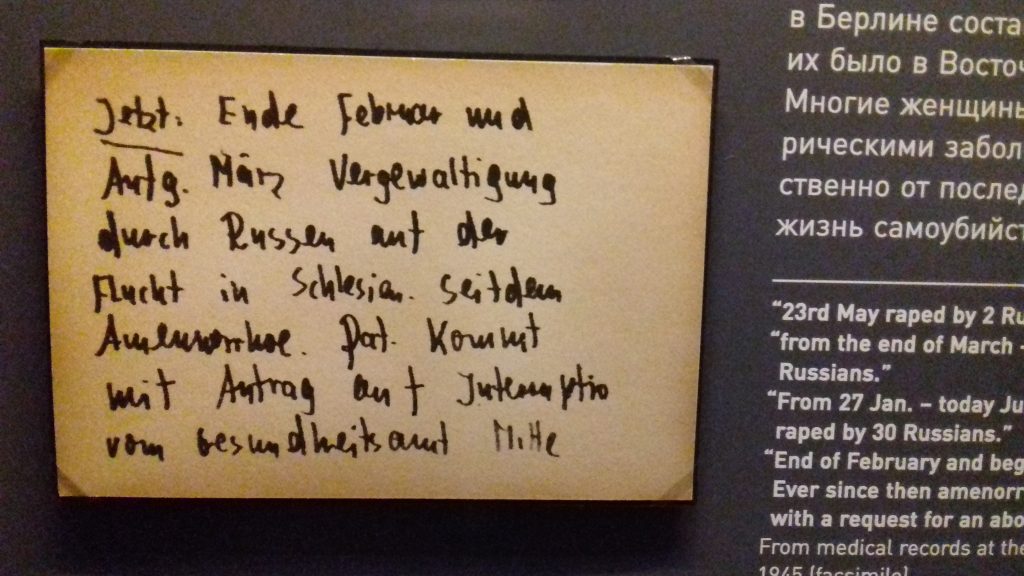

Auch die „Schlacht um Berlin“ wird mit Fotos und Texten thematisiert. In einer schmalen Glasvitrine sind stellvertretend für das Schicksal unzähliger deutscher Frauen, die von Soldaten der Roten Armee vergewaltigt worden sind, 4 kleine Krankenblätter aus der Charité Berlin von 1945 ausgestellt.

Worte einer fremden Sprache

Das Schicksal von sowjetischen Kriegsgefangenen in deutschen Lagern wird ausführlich dargestellt. Ein Deutsch-Russisch-Wörterbuch mit Vokabular für Fabrikarbeit erweckt meine Aufmerksamkeit.

Passend hierzu schrieb Anonyma am 1. Mai 1945 in ihr Tagebuch (die Rote Armee hat Berlin inzwischen eingenommen und russische Soldaten sind in ihr Haus eingefallen):

„Er gab mir ein kleines Heft, ein deutschrussisches Soldatenwörterbuch. (…) Es steht eine Menge sehr nützlicher Vokabeln darin, wie Speck, Mehl, Salz. Andere wichtige Wörter wie „Angst“ und „Keller“ fehlen. Auch das Wort „tot“. Ich ersetze es durch das gut verständliche „kaputt“, das noch für vieles andere passt.”

Ich kann mir gut vorstellen, dass die Kriegserlebnisse die Betroffenen auch in ihrer eigenen Sprache oft ohne Ausdrucksmöglichkeit zurück gelassen haben.

Worte als Waffe

In der Ausstellung werden viele Dokumente der Nazis, wie z.B. ein „Merkblatt zur Bewachung sowjetischer Kriegsgefangener“ gezeigt. Mir fällt wieder der demagogische Einsatz von Sprache auf, wenn ich die menschenverachtenden Befehle im Behördendeutsch lese. Genauso werden Hass und Ideologie durch Wort und Bild auf Postern und anderen Druckerzeugnissen transportiert.

Das Schicksal deutscher Kriegsgefangener in der Sowjetunion nach Kriegsende wird auf einer kleinen Stellwand im Flur abgehandelt.

Im Keller widmet sich ein Raum der Zeit nach dem Krieg und es werden Heimatverlust, Rückkehr und fehlende Aufarbeitung der Geschichte (Verdrängung, einseitige Darstellung, verweigerte Opferentschädigung, Strafverfolgung der deutschen Täter) thematisiert.

Auch die Zahl der Toten und Verletzten des 2. Weltkriegs sind hier aufgeführt. Unvorstellbare Zahlen.

Aber wie erging es dem einzelnen Menschen nach dem Krieg? Millionen von traumatisierten Menschen in ganz Europa und auch in Asien, Amerika und Afrika. Für viele kam die Zeit des Schweigens.

Worte finden

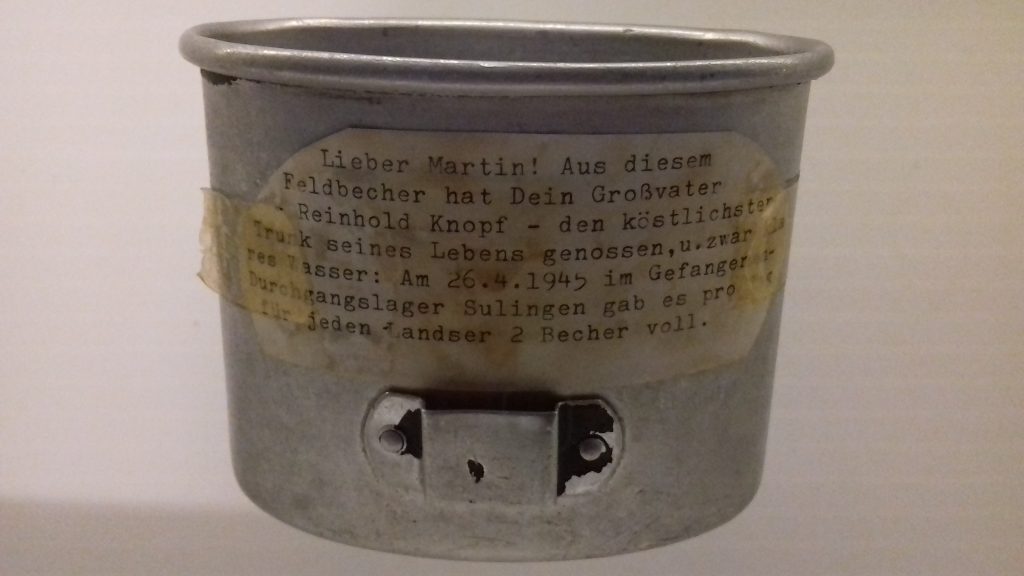

In einer kleinen Vitrine in einer Ecke sehe ich den metallenen Trinkbecher eines deutschen Kriegsgefangenen mit einem Zettel für seinen Enkelsohn.

Wie schwer ist es diesem Mann wohl gefallen, nach all den Jahren diese Zeilen zu schreiben?

Viele Betroffene haben es erst Jahrzehnte später geschafft, ihre Erlebnisse in Worte zu fassen.

Davon zeugen auch die Briefe von sowjetischen Kriegsgefangenen.

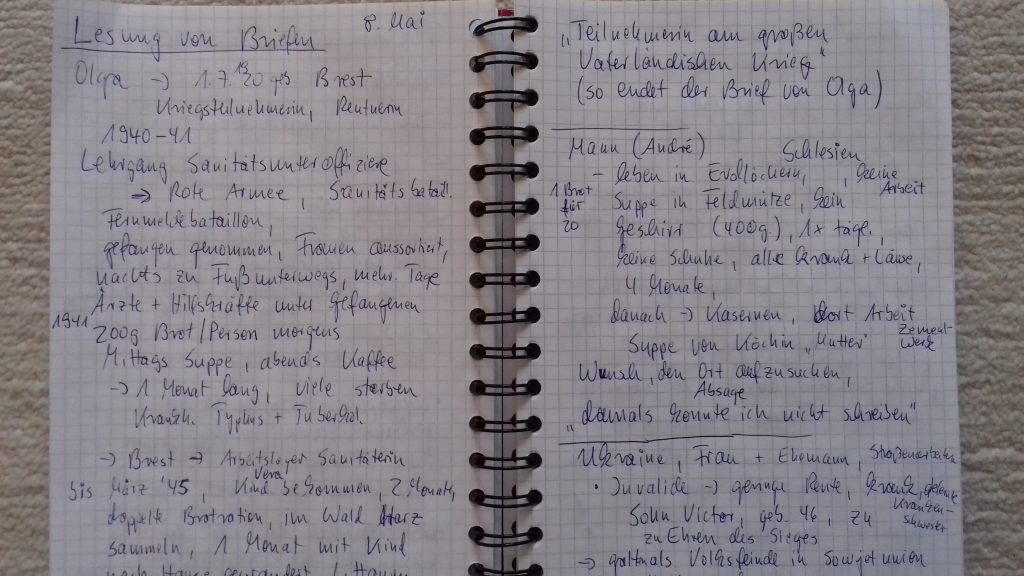

Heute höre ich ihren Worten zu. Ich gehe in den Wintergarten.

Ein Mann und eine Frau lesen Briefe aus dem Buch „Ich werde es nie vergessen“ vor. Dieses Buch ist auf Initiative des Vereins „KONTAKTE-KOHTAKTbI“ entstanden. Der Verein setzt sich u.a. für die Entschädigung sowjetischer Kriegsgefangener ein, leistet humanitäre Hilfe und engagiert sich für geschichtliche Aufklärung und Verständigung.

Die Briefe der Betroffenen sind in den Jahren 2004 bis 2006 geschrieben worden (und für das Buch ins Deutsche übersetzt). Die Verfasser der Briefe beschreiben ihre schmerzhaften Erlebnisse während des Kriegs, in Kriegsgefangenschaft als Zwangsarbeiter und ihre Schwierigkeiten nach der Rückkehr in ihre Heimat.

Olga ist jetzt Rentnerin und lebt in Brest. Sie war im Jahr 1941 als Krankenschwester in einem Sanitätsbataillon der Roten Armee eingesetzt und wurde von der deutschen Wehrmacht gefangen genommen. Sie musste tagelang zu Fuß gehen, viele starben bei diesem Marsch. Bis März 1945 musste sie in verschiedenen Lagern arbeiten. Oft gab es nur 200g Brot pro Person morgens, mittags eine Suppe und abends nur Kaffee. Zum Zeitpunkt ihrer Befreiung durch die Rote Armee hatte sie eine 2 Monate alte Tochter namens Vera. Mit dem Säugling wanderte sie über einen Monat lang zu Fuß in ihre Heimat nach Litauen zurück. Ihre Tochter hat überlebt. Sie beendet ihren Brief mit „Teilnehmerin am Großen Vaterländischen Krieg”.

Andrej wurde in Schlesien von der deutschen Wehrmacht gefangen genommen. Er und die anderen Gefangenen lebten monatelang in Erdlöchern, 20 Menschen mussten sich 1 Brot teilen, einmal am Tag bekamen sie Suppe in ihre Feldmütze ausgeschenkt, Essgeschirr gab es nicht.

Später hat er in einem Arbeitslager in einer Zementfabrik gearbeitet. Er erinnert sich an die Suppe einer Köchin, die sie alle „Mutter“ nannten. Er hat diese Frau in guter Erinnerung und möchte auch den Ort wieder aufsuchen, aber auf seine Bitte hat er eine Absage erhalten.

„Damals konnte ich nicht schreiben.“

Vassili ist jetzt 87 Jahre alt. Er geriet 1941 in Kriegsgefangenschaft. Seine Gefangenennummer lautete 131.141, sie hing ihm an einer Schnur um den Hals. Er litt darunter, dass er keine Post nach Hause senden oder empfangen durfte. Er arbeitet in einem Bergwerk in Dortmund und hat dort Kohle befördert. Das Essen war knapp. Er ist nur nicht verhungert, weil er Pantoffeln nähen konnte und diese gegen Brot eingetauscht hat.

„Es ist schwer, mich zu erinnern, noch schwerer, darüber zu schreiben. Aber Frieden kann man wirklich erreichen. Wir sind doch alle Menschen. Ich wünsche mir Frieden und gegenseitiges Verstehen.”

„Iwan“ – so haben ihn die Aufseher genannt, obwohl er anders hieß. Er war 15 Jahre alt, als er von der Roten Armee eingezogen wurde. In Frankreich geriet er in Kriegsgefangenschaft.

„Alles Schlechte ist vorbei und vergangen. Ich erzähle Ihnen von einem guten Menschen. Vom Koch Keck“.

Iwan musste als Küchenhilfe arbeiten. Der Koch Keck hat ihn vor Schlägen der Aufseher beschützt und ihm schwere Arbeit abgenommen (wie Wassertragen), wenn er zu entkräftet dafür war.

„Ich habe beim Briefschreiben Tränen in den Augen. Ich wünsche mir Frieden.“

Ich bin zutiefst berührt, diesen Erinnerungen zuzuhören. Soviel Leid spricht daraus, aber auch Mut und vor allem auch der Wunsch nach Versöhnung und die Fähigkeit, zu vergeben.

Nach der Lesung drehe ich eine Runde durch den Garten. Auf der Rückseite des Hauses steht eine Reihe von Panzern, dahinter eine Hüpfburg.

Einige Leute lassen sich mit zwei jungen Männern in historischen (?) Uniformen fotografieren.

Über eine Leiter geleiten einige Eltern ihre kleinen Kinder in einen Panzer. Dieser Anblick verursacht mir Unwohlsein.

Ich trete den Heimweg an. Jetzt wird mir auch klar, warum soviel Polizei vor Ort ist. Gerade haben sich etwa 30 Menschen zu einer Demonstration gegen Neonazis und Rassisten zusammen gefunden. Ein junger Mann spricht vernünftig ins Megafon.

Fünfzig Meter weiter die Straße hinunter auf der Gegenseite stehen 7 Gestalten in Schwarz, mit Deutschlandfahne und einem Banner mit Nazi-Parolen, dazu tönt pathetische Trauermusik aus ihren Boxen. Das einzige, was diesem jämmerlichen Haufen Gewicht verleiht, sind die unzähligen Pressefotografen, die eifrig Bilder machen – und natürlich die Hundertschaft von Polizisten.

Was ich noch sagen möchte

Heute feiern wir den Frieden. Der 8. Mai 1945 markiert das Kriegsende. Wie lange hat es wohl gedauert, bis die betroffenen Menschen aller Nationalitäten inneren Frieden gefunden haben? Mit ihrem erlittenen Leid und auch ihren (Un-) Taten. Manchen ist es vielleicht im Wege des Schreibens gelungen.

Mich lässt der heutige Tag sehr nachdenklich zurück. Und ich bin dankbar für mein Glück, in einem Land in Freiheit und ohne Krieg zu leben. An vielen Orten dieser Welt ist das leider (noch) Utopie.

Das gewisse Extra:

“Imagine” von John Lennon

Meine Sterne-Wertung für den Schreibort

Genauso wenig, wie man menschliches Leiden ermessen oder gegeneinander aufwiegen kann, möchte ich für meine Eindrücke eine skalierte Bewertung abgeben.