Gute Geschichten greifen oft auf wiederkehrende Umstände, Figurentypen oder Beziehungskonstellationen zurück, die den Lesenden oder Zuschauenden bekannt und bei ihnen beliebt sind. Diese Erzählmuster nennt man „Tropes“.

Hier möchte ich dir einige meiner liebsten Tropes aus Büchern und Filmen vorstellen, die ich auch schon selbst in meinen Romanen eingesetzt habe.

Princess goes slumming und der Prinz wird zum Schweinehirt

Einer meiner liebsten Tropes ist „Princess goes slumming“ und „Der Prinz wird zum Schweinehirt“. Hier befindet sich die Heldin/der Held in einer privilegierten Postion (früher adelig, heutzutage superreich), dabei jedoch gefangen im goldenen Käfig. Sie träumt davon, einmal das simple und unbeschwerte Leben kennenzulernen. So schlüpft sie in die Rolle eines „Normalos“ und mischt sich unter das „einfache Volk“.

Dabei verliebt sie sich verbotenerweise in jemanden unter ihrem Stand. Diese Geschichten lösen sich meist märchenhaft auf, denn wenn die wahre Identität und Stellung des Verkleideten enthüllt wird, ist dessen Reichtum kein Hindernis mehr für die Liebenden, sondern ein Bonus. Das Romantische daran: Die Liebe der niedriger gestellten Person ist blind entstanden, also ohne den Anreiz des Aufstiegs in den höheren Stand – diese Liebe erscheint somit besonders rein.

Filmklassiker „Roman Holiday – Ein Herz und eine Krone“

Einer meiner liebsten Filmklassiker ist „Roman Holiday – Ein Herz und eine Krone“ (1953) mit der bezaubernden Audrey Hepburn als Prinzessin, die ihren Pflichten entflieht und einen Tag in Rom als normales Mädchen zusammen mit einem Journalisten (Gregory Peck) verbringt, der eine Enthüllungsstory über sie schreiben will (sie ahnt nicht, dass er ihr Inkognito durchschaut hat). Befreit von allen Zwängen schleckt sie genüsslich Eis, lässt sich eine Kurzhaarfrisur schneiden und düst auf einer Vespa durch Rom. Es gibt einige innige Küsse und einen bitter-süßen Abschied, denn die Prinzessin und der Bürgerliche dürfen eben doch nicht heiraten.

Filmkomödie „Overboard – ein Goldfisch fällt ins Wasser“

Wunderbar witzig ist die Filmkomödie „Overboard – ein Goldfisch fällt ins Wasser“ (1987) mit Goldie Hawn als Millionärin auf einer Luxusyacht, die den Handwerker Kurt Russell herum kommandiert. Als sie über Bord geht und ihr Gedächtnis verliert, wittert er seine Chance auf Rache und behauptet, ihr Ehemann zu sein. Die verwöhnte Lady muss nun im Schlabberkittel seine freche Kinderschar versorgen und den Haushalt machen. Doch in der Armut lernt sie erstmalig die Liebe kennen. Die geläuterte „Prinzessin“ wird mit einem Happy End belohnt.

Mein Liebesroman „Das kleine Kräutercafé – Herzkirschen“

Auch in meinem Liebesroman „Das kleine Kräutercafé – Herzkirschen“ (erscheint am 31. August 2023) spielen der Standesunterschied und eine Verwechslung eine Rolle, denn die Protagonistin Natália ist eigentlich nur Köchin und Putzfrau, doch der reiche Banker Robert hält sie irrtümlich für eine „ebenbürtige“ Kollegin.

Lange Tradition: Der Strandesunterschied trennt das Liebespaar

Das Hindernis des Standesunterschieds war in früheren Zeiten für Liebende noch höher, so dass dieser Trope sich bereits im 18. und 19. Jahrhundert bei den Schriftstellern großer Beliebtheit erfreute. So lässt Friedrich Schiller in seinem Drama „Kabale und Liebe“ (1784) den Adelssohn Ferdinand von Walter sich der bürgerlichen Louise Miller in der Verkleidung eines Bürgerlichen annähern. Erst, wenn Ferdinands Vater von der Mesalliance erfährt, stellt es sich gegen die Verbindung und eine Reihe von Intrigen führt schließlich zum tragischen Tod der Liebenden, die sich gegenseitig vergiften.

Auch in Giuseppe Verdis Oper „Rigoletto“ von 1851 (die auf Victor Hugos: „Le roi s’amuse“ basiert) stellt sich der Herzog von Mantua seiner verehrten Gilda (Tochter des Hofnarrs) als armer Student vor und gewinnt damit ihr Vertrauen. Auch in der Oper „Adriana Lecouvreur“ von Francesco Cilea, 1902) gibt sich Maurizio, Graf von Sachsen, als einfacher Offizier aus, wenn er mit der Schauspielerin Adriana anbandelt. In beiden Opern endet die Affäre mit dem Tod der getäuschten Frau.

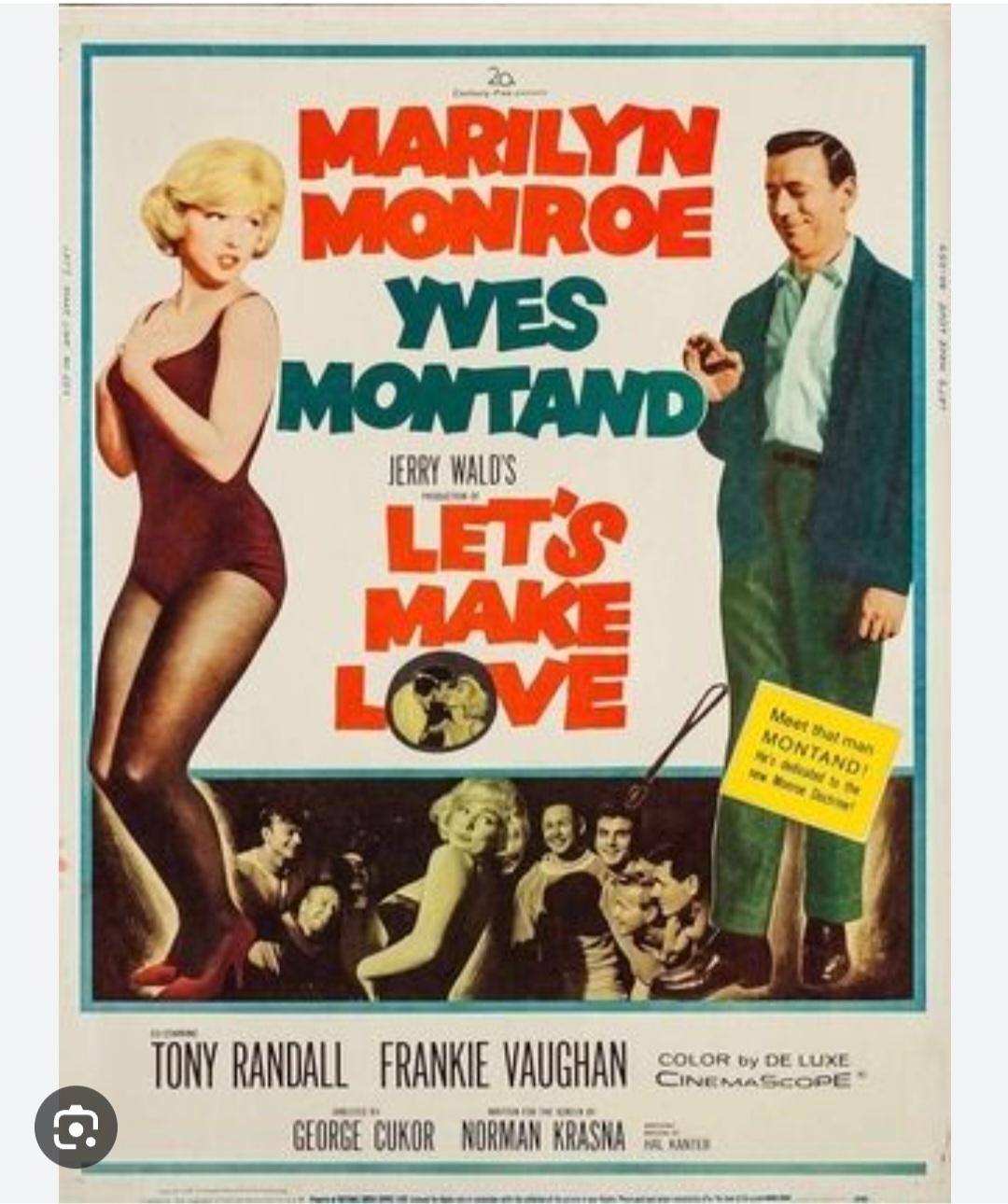

Weniger dramatisch, dafür umso witziger geht es im Hollywoodfilm „Let’s make love“ (1960) zu, in dem sich ein Millionär (Yves Montand) unter eine Schauspielgruppe mischt und das gutherzigen und sexy Showgirl (Marilyn Monroe) verführt.

Frau in Männerkleidung und Mann in drag

Ein weiterer persönlicher Favorit unter den Tropes ist die Frau in Männerkleidung oder der Mann „dressed as girl“ (drag). Hieraus ergeben sich wunderbar romantische (die unmögliche Liebe) und auch komödiantische Situationen.

Bereits Shakespeare hat mit dieser Geschlechterverwirrung gespielt in „Twelfth Night“ („Was ihr wollt“) – Viola strandet in einem fremden Land, verkleidet sich als Diener und tritt in den Dienst des Herzogs von Orsino ein, in den sie sich verbotenerweise verliebt. Und auch im Film „Shakespeare in Love“ (1998) verwandelt sich die adelige Viola (Gwyneth Paltrow) in einen Schauspieler, um auf der Bühne stehen zu können – zwischen ihr und dem Poeten Shakespeare funkt es gewaltig.

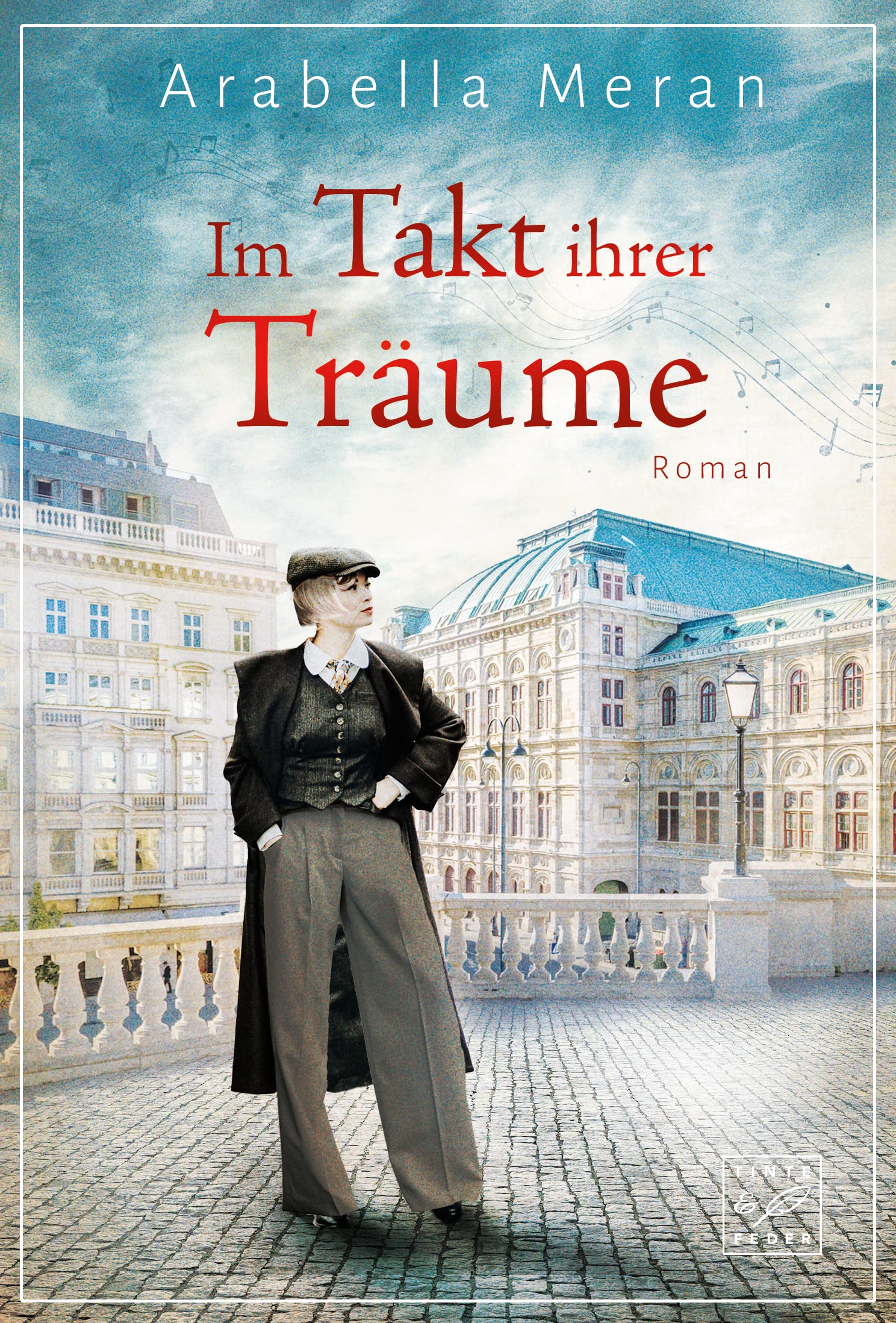

Kein Wunder also, dass ich diesen Trope genussvoll in meinem bald erscheinenden Roman „Im Takt ihrer Träume“ aufgegriffen habe: Hier schlüpft die Dirigentin Johanna in die Rolle eines Mannes, um ihren Traumberuf ausüben zu können. Aber dann kommt ihr die Liebe in Gestalt des leidenschaftlichen Kollegen Eduardo in die Quere.

Wo wir schon in der Opernwelt sind: Auch in „Arabella“ von Richard Strauss muss die jüngere Schwester Zdenka als Knabe herumlaufen, weil die verarmten Eltern nur die schöne Arabella standesgemäß in die feine Gesellschaft einführen können. Zdenka ist heimlich verliebt in Matteo, der eigentlich für Arabella schwärmt, aber mit ihrem „Bruder“ so manche Vertraulichkeit austauscht.

Wenn Männer in drag herumstöckeln, wird es immer turbulent, wie in der herrlichen Filmkomödie „Some like it hot“ (1959) mit Marilyn Monroe, Jack Lemmon und Toni Curtis. Sicher kennst du auch „Tootsie“ (1982) und „Mrs. Doubtfire“ (1993). In all diesen Geschichten bekommt der Mann als „beste Freundin“ seiner Angebeteten immer einen besonderen Zugang zu ihr und lernt sie durch die eigene Frauenrolle besser verstehen.

Magst du auch Geschichten, die mit dem Geschlechterrollentausch oder mit dem Standesunterschied (Prinzessin wird zur Magd) spielen? Welche Bücher und Filme mit diesen Tropes kennst du noch?

Übrigens gibt es noch einige weitere Tropes in (Liebes-) Geschichten:

- Enemies to lovers (z.B. “Stolz und Vorurteil” von Jane Austen, “You’ve got mail” mit Meg Ryan & Tom Hanks)

- Fake dating (z.B. “Selbst ist die Braut” mit Sandra Bullock & Ryan Reynolds, “Wedding Date” mit Debra Messing & Dermot Mulroney, “Green Card” mit Gérard Depardieu & Andie MacDowell)

- Die Wette (Variante von fake dating) (z.B. “Wie werde ich ihn los in 10 Tage”, “10 Dinge, die ich an dir hasse”)

- Vom Aschenputtel zur Prinzessin / hässliches Entlein zum schönen Schwan (z.B. in “Pretty Woman”, “Dirty Dancing”, “My fair Lady” und “Sabrina” mit Audrey Hepburn, “Plötzlich Prinzessin”)

- Strangers to lovers (z.B. “Titanic”, “Before Sunrise”)

- Friends to lovers (z.B. “Emma” von Jane Austen und “Harry und Sally” mit Meg Ryan & Billy Crystal)

- Love triangle (z.B. “Die Hochzeit meines besten Freundes” mit Julia Roberts, Cameron Diaz & Dermot Mulroney, “Bridget Jones”, “Vicky Christina Barcelona”, “Ein unmoralisches Angebot”, “Tequila Sunrise”, “Vom Winde verweht”)

- Second chance (z.B. erfolgreiche Großstädterin kehrt in ihr Heimatdorf zurück und trifft ihre Jugendliebe wieder wie in “Sweet Home Alabama” mit Reese Witherspoon)

- Forced proximity – erzwungene Nähe u.a. eingeschlossen sein oder aneinander gekettet, gemeinsamer Auftrag, Roadtrip (z.B. “Speed”, “The Mountain between us – Zwischen zwei Leben”, “Passengers” – Mann und Frau alleine in einem Raumschiff, “Der Kautions-Cop”, “So spielt das Leben“, wo sich Mann und Frau, die sich nicht leiden können, gemeinsam um ein Baby kümmern müssen, “Der Duft der Frauen” – ein Collegejunge soll auf einen blinden Mann aufpassen – mit Al Pacino & Chris O’Donnell)

- Only one bed – zusammen in einem Bett (z.B. “Verlobung auf Umwegen“, “Selbst ist die Braut“, “In einem fernen Land” mit Tom Cruise & Nicole Kidman)

- Verbotene Liebe (z.B. Priester, Lehrer:in, Stiefvater wie in “Lolita”, oder Bruder /Schwester der/s eigenen Verlobten, z.B. “Die Familie Stone“)

- Boss Romance / Office Romance spielt auch mit der verbotenen Liebe und einem Standesunterschied, denn eine Person des Paares ist der Chef/die Chefin (z.B. “Top Gun” wo Tom Cruise eine Liaison mit seiner Ausbilderin Kelly McGillis eingeht, “Was Frauen wollen” mit Mel Gibson & Helen Hunt, “Ein Chef zum Verlieben” mit Sandra Bullock & Hugh Grant)

- Heimliche Beziehung (z.B. “Romeo und Julia”, “Brokeback Mountain”, “Abbitte”)

- Found family – die Wahlfamilie, d.h. eine Gruppe von Menschen findet sich zu einer neuen Familie zusammen, ohne biologisch miteinaner verwandt zu sein (z.B. “Zusammen ist man weniger allein” (Originaltitel: Ensemble, c’est tout), Film mit Audrey Tautou, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Anna Gavalda (2004), “About a Boy oder: Der Tag der toten Ente” mit Hugh Grant & Nicholas Hoult & Toni Collette, “Harry Potter”, “Die Tribute von Panem”)

- Soulmates – Seelenverwandte (z.B. “Der Pferdeflüsterer”, “Sleepless in Seattle”, “Ghost”, “Bridges of Madison County – Die Brücken am Fluss”)

- Briefe von einem Fremden / aus der Vergangenheit / von einem Verstorbenen (z.B. “Message in a bottle – Der Beginn einer großen Liebe” von Nicholas Sparks, “P.S. I love you“, “Briefe an Julia”)

- Tödliche Krankheit verkürzt die Zeit, die die Liebenden miteinander haben. Manchmal verliebt sich dabei die Krankenschwester in ihren Patienten (z.B. “Entscheidung aus Liebe” mit Julia Roberts, “Love Story”, “Sweet November”, “Ein ganzes halbes Jahr” – Film nach dem Roman von Jojo Moyes)

- Gedächtnisverlust (z.B. “Für immer Liebe“, “Overboard – Ein Goldfisch fällt ins Wasser”, “Vergiss mein nicht”, “Good Bye, Lenin”, “Hangover”; im Spannungs-Genre: “Bourne Identity”, “Ich. Darf. Nicht. Schlafen”, “Memento”, “Mulholland Drive”, “Spellbound – Ich kämpfe um dich” mit Ingrid Bergmann & Gregory Peck)

- Familienfeier / Thanksgiving / Essen mit Freunden läuft aus dem Ruder (z.B. “Die Familie Stone”, “Im August in Osage County” und “Familiensache” beide mit Meryl Streep, “Das perfekte Geheimnis”, “Der Vorname”)

- Böse Schwiegereltern (z.B. “Meine Braut, ihr Vater und ich” mit Robert de Niro, “Das Schwiegermonster” mit Jane Fonda)