Zufällig bin ich in der „Kulturzeit“ auf Snoopy von den Peanuts gestoßen – in diesem Porträt der kultigen amerikanischen Comic-Serie von Charles M. Schulz ist mir dieser liebenswert-entspannte Hund begegnet, der am liebsten auf dem Rücken auf seiner Hundehütte liegt. Und er hat eine große Leidenschaft: Er schreibt! Allerdings teilt er das Schicksal unzähliger Schriftsteller*innen – seine Texte sind unveröffentlicht und der große Durchbruch lässt auf sich warten. Trotzdem verfolgt er sein großes Ziel, einen Roman zu schreiben, unermüdlich über die Jahre. Sein (Misserfolgs-) Geheimnis: Er beginnt jeden seiner Texte mit dem Eingangssatz:

„It was a dark and stormy night.“ – „Es war eine dunkle und stürmische Nacht.“

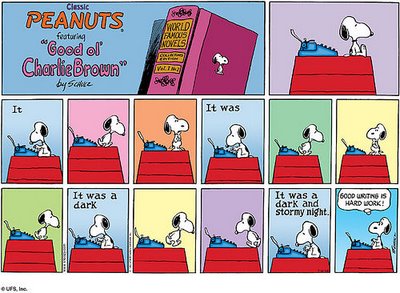

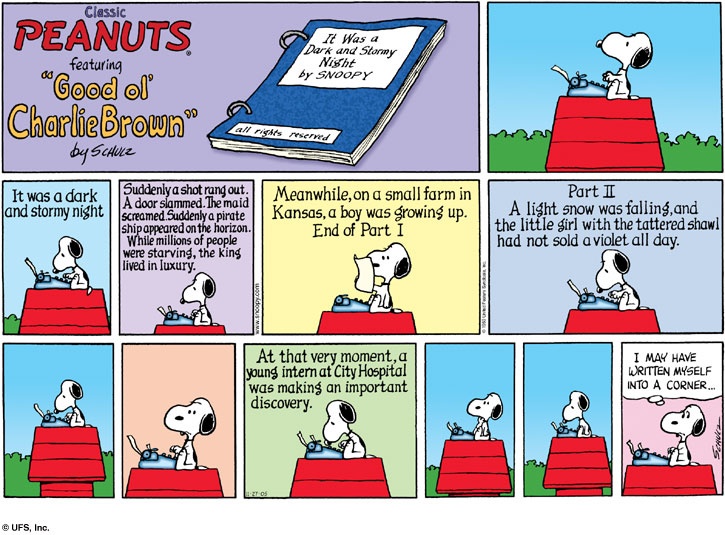

Snoopys Karriere als „world famous author“ beginnt am 12. Juli 1965, als er eine Schreibmaschine auf das Dach seiner Hundehütte stellt und eifrig lostippt. Seine Texte gibt er seinen Freunden Lucy und Linus zu lesen, die ihm gute Tipps geben, wie er seine Geschichten verbessern kann – allerdings ist Snoopy ein ziemlich unbelehrbarer Autor.

So kritisiert Linus (der Junge mit der Schmusedecke) einmal, dass alle Geschichten mit dessen Lieblingssatz: „It was a dark and stormy night“ beginnen.

Snoopy beweist daraufhin seine schriftstellerische Flexibilität und beginnt den nächsten Text so:

„It was a stormy and dark night.“

Als Lucy ihm vorschlägt, seinen Geschichten mit „Once upon a time“ (Es war einmal) einen märchenhafteren Einstieg zu geben, schreibt Snoopy:

„Once upon a time it was a dark and stormy night.“

Als Snoopy zum Muttertag einen Brief an seine Mutter schreibt, lautet er so:

„Dear Mom, I remember when I was born. It was a dark and stormy night.“

Weitere Variationen seines geliebten Eingangssatzes sind:

„It was a dark and stormy noon“ (Es war ein dunkler und stürmischer Mittag)

und „He was a dark and stormy knight“ (Er war ein dunkler und stürmischer Ritter).

Diese schriftstellerische Beharrlichkeit amüsiert mich sehr und ich habe mich inspiriert gefühlt, Snoopys Lieblingssatz auch einmal selbst auszuprobieren.

Ich würde mich sehr freuen, wenn auch ihr Lust bekommen habt, einen Text mit dem kultigen Eingangssatz von Snoopy zu schreiben. Ihr könnt natürlich auch die Variationen (Mittag oder Ritter) aufgreifen. Der Text darf ruhig kurz sein, Prosa und Lyrik, gerne auch Wörter-Collagen und alles, was euch sonst noch einfällt – jede Stilart und jedes Genre sind willkommen.

Ich bin gespannt auf eure Beiträge. Die Blogparade läuft bis zum 30. November 2020.

Wer keinen eigenen Blog hat, kann ihren/seinen Text auch in den Kommentar posten oder mir per Mail senden, ich füge ihn dann gerne in diesen Blogbeitrag ein.

Hier ist nun mein dunkler und stürmischer Text – den ich in einem spontanen Freewriting niedergeschrieben und danach noch sprachlich hier und da überarbeitet habe:

Es war eine dunkle und stürmische Nacht. Dunkel war die Nacht. Und stürmisch. Der Sturm peitschte tote Blätter über den glänzenden Asphalt. Ihre Schritte waren unhörbar. Schritte auf hohen Hacken über welkes Laub. Das welke Laub eines warmen Oktobertages, der sich in einem Regenguss ausschüttete, als die Dunkelheit kam. Eine unvollständige Dunkelheit. Lichtkugeln schwebten auf ihren Stelzen über dem Asphalt wie Leuchttürme, die der Suchenden den Weg wiesen. Aber sie suchte nicht nach Erleuchtung, denn sie kannte den Weg. Vom Bahnhof zu ihrer Wohnung waren es 631 Schritte, wenn sie um den Park herum ging. Der Sturm zerrte an ihrem Regenschirm, warme Regentropfen liefen ihre Wangen hinab wie Tränen. Wenn sie durch den Park hindurch ginge, wäre sie gleich vor ihrer Haustür. Nur 99 Schritte, vorbei an der Tischtennisplatte und den zwei Schaukeln. Die Tischtennisplatte war ein See. In seiner gekräuselten Oberfläche spiegelte sich der zuckende Mond. Eine der Schaukeln schwang auf und ab im Rhythmus des Windes. Die andere Schaukel hing unbeweglich nach unten. Eine schwarze Masse machte sie schwer gegen den Wind. Die schwarze Masse war eine Gestalt. Die Gestalt hatte ein Gesicht, das im Glimmen einer Zigarette kurz aufleuchtete. Sie sah das Glimmen in ihrem Augenwinkel. Sie beschleunigte ihre Schritte. Ihre hohen Hacken klangen dumpf auf den glitschigen Herbstblättern. Sie drehte den Kopf zur Schaukel. Ihre Augen suchten nach dem roten Glimmen der Zigarette. Ein Aufglimmen wie das Auge eines Drachens. Der Drache war aufgestanden – es kam in ihre Richtung, hinter ihr her. Sie sollte rennen. Zur Haustür rennen, in die Sicherheit des Lichtkegels über den Briefkästen. Sie lief. Ihre Finger fischten in der Handtasche nach dem Haustürschlüssel. Sie hörte das Schnaufen ihres Verfolgers hinter sich, dicht an ihrem rechten Ohr. Sie rutschte, sie stürzte, sie schlug auf. Ihre Knie und ihre Ellbogen prallten auf den modrigen Asphalt und ein greller Schmerz strahlte durch ihren Körper. Sie schrie. So leise. Sie spürte einen festen Griff unter ihren Achseln. Sie wurde hochgehoben wie eine Puppe. Ihr wurde schwindelig. Verschwommen war die Gestalt im schwarzen Regenmantel, die Kapuze tauchte das Gesicht in ihren Schatten. Ein rotes Glimmen markierte den Mund. Tabakrauch stieg ihr beißend in die Nase. Sie bekam keine Luft mehr. Sie riss ihren Mund auf für Atemluft und für einen Schrei. Kalte Luft im Hals und Stille. Der Schatten wendete sich ab – und verschwand. Sie schritt wie auf Gummibeinen zur Haustür, ein zittriger Schlüssel fand das Schloss. Die Tür öffnete und schloss sich. Draußen blieb die Nacht alleine. Dunkel und stürmisch.

Hier läuft die Parade weiter…

Im folgenden Text von Fabiennne treibt der Sturm einen erschöpften Stadtwanderer vom Weg ab in einen verwunschenen Garten:

Es war eine dunkle und stürmische Nacht. Der Wind heulte um die Häuser, zerrte mit aller Gewalt an den Blättern der Bäume und trieb Regen mit sich her. Ludwig kämpfte sich durch das raue Wetter. Er ging gerade an einem schon lange unbewohnten Grundstück entlang. Es war nicht mehr weit bis zum Haus. Den Mantelkragen hochgeschlagen, die Schultern angezogen, versuchte er dem eisigen Wind zu trotzen. Er befand sich auf dem Rückweg von der Arbeit und war dementsprechend müde. Die Brust und der Rücken schmerzten vom ausharrenden angespannten Sitzen. Die Serverprobleme zu lösen, hatten ihn viel Zeit gekostet, aber am Ende lief das System wieder reibungslos. Untertags verlor er endlose Zeit an diese künstliche Welt, die alle Bereiche des Lebens zu beherrschen begann und jetzt sah er sich dem lebendigen Wetter ausgesetzt. Er wäre doch lieber vorm PC sitzen geblieben, denn die Stürme dort konnte er bewältigen, den hier draußen nicht. Ihm wurde kalt und das Stechen in der Brust nahm zu.

Der Wind heulte auf, ein vielfaches Rauschen erfüllte um ihn herum die Luft und doch war da noch ein feines anderes Geräusch. Ludwig blieb stehen und lauschte. Nichts außer dem Heulen der zornig anmutenden Windböen, war zu hören. Er ging ein paar Schritte weiter und vernahm wieder dieses andere Geräusch. Es kam irgendwie von dem unbewohnten Grundstück her. Das Grundstück war von einer hohen Hecke aus Thujas umgeben, die schon lange nicht mehr geschnitten worden waren. Wie bedrohliche Wächter ragten sie in den stürmischen Himmel auf. Ludwig ging an der Hecke vor und zurück. Selbst das Gartentor schien von den Thujas eingenommen zu sein. Er drückte die Torklinke, das Tor gab nach und durch einen schmalen Spalt konnte er vorsichtig zwischen den Thujas hindurch spähen. Auf dem Bürgersteig hatten die Straßenlaternen ein mattes Licht gegeben, der Garten jedoch lag in völligem Dunkel vor ihm. Wieder hörte er das Geräusch. Es schien aus der Mitte des Grundstücks zu kommen, dort wo das verfallene Haus stehen musste.

Ludwig quetschte sich durch die Thujas hindurch, die ihn fernzuhalten trachteten. Dann stand er im Garten. Wo eben noch stürmische Nacht geherrscht hatte, umfing ihn jetzt Windstille. Er machte ein paar Schritte von der Hecke weg in das Grundstück hinein. Sanftes Mondlicht erfüllte den Garten auf dieser Seite der Thujahecke. Seine Augen gewöhnten sich schnell an die Situation.

Vorsichtig schritt er voran, verwundert über diesen Wandel in den Naturgewalten. Das Rauschen des Windes war von Ferne zu hören, aber hier im Garten fühlte es sich friedlich an. Ludwig blieb stehen, lauschte, ob er das Geräusch wieder vernahm.

Das alte verfallene Gebäude sah er nicht, das Grundstück war wohl doch größer wie angenommen, dachte er. Stattdessen blickte er auf die glitzernde Oberfläche eines kleinen Teiches. Der war ihm bei Tageslicht noch nie aufgefallen. Aber vielleicht hatten die hohen Thujas ihn auch nur verborgen, den Blicken entzogen. Er sah wie ein Waschbär ins Gebüsch davon schlich.

Ludwig setzte sich an das Wasser, einen Augenblick lang wollte er die unwirkliche Stimmung, die über dem Teich lag, genießen. Vielleicht war er auch einfach zu müde, um wach zu bleiben, aber er merkte, wie eine bleierne Müdigkeit ihm die Augen immer wieder zuzog. An einen Baumstamm gelehnt, gab er dem Einschlafen nach, ein paar Minuten nur, dachte er, dann würde er heimgehen und sich zu Hause in das gemütliche Bett legen. Das Stechen in der Brust wurde besser, von Ferne hörte er noch ein gewaltiges Krachen. Dann wurde es dunkel um ihn herum.

Zwei Tage später stand in der Stadtzeitung: Mann erlitt während des schweren Unwetters einen Herzinfarkt und wurde von umfallender Thuja erschlagen.

Im Text von Caroline aus Berlin, von der Schule des Schreibens, weht der Wind von ganz woanders her:

It was a dark an stormy night, fegt die dunkle Stimme einer bekannten Blues Sängerin durch das Studio.

Melanies lockig frisierten Haare wehen in der Luftströmung einer Windmaschine. Ihr Mund ist trocken, das laszive Lächeln eingetrocknet. Nur noch gehalten von Schichten Make up, die der Maskenbildner Bruno in immer kürzeren Abständen auf ihrem Gesicht verteilt.

In der überdimensionalen Parfümflasche in ihrem Rücken pulsiert im Takt des Werbeliedes Licht in den verschiedensten Farben.

„Und….Cut,” Ronald Frings erhebt sich aus seinem Regiestuhl und reckt sich.

„Leute, es hat sich ausgestürmt für heute. Mir langts erstmal.”

Melanie sackt in sich zusammen „Und mir erst. Nach diesem Set rühre ich nie wieder Parfüm an.”

In Bettinas Text löst die “dunkle und stürmische Nacht” bei der schreibblockierten Schriftstellerin Lucy zunächst nur Widerwillen aus, aber die sonnige Natur um ihre Hütte lässt sie dann doch in einen Schreibfluss kommen, aber was heiter anfängt, kann ja noch stürmisch werden…

In Sabine B‘s Text navigiert die Protagonistin im schwarzen Regencape wie ein bretonischer Leuchtturm ohne Licht, dafür aber mit Brokkoli und Knoblauch in den Taschen, durch das nasse Verkehrsgedränge und würde viel lieber mit dem Hound of Baskerville Gassi gehen und sich von Watson ein Süppchen kochen lassen. Ob sie der dunklen und stürmischen Nacht entkommen kann?

In Heddas Text kommt die Heldin vier Mal an einem Filmplakat mit den Worten “It was a dark and stormy night” vorbei und jedes Mal schlägt das Unglück zu. Womit hat sie diesen Fluch wohl verdient?

Im lyrischen Text von Sabine H erhält die Protagonistin einen geheimnisvollen Brief, der sie vor die Entscheidung stellt, zu bleiben oder zu gehen. Wird die dunkle und stürmische Nacht ihr ein Zeichen geben?

Im Text von Anne ist Elsa in einer dunklen und stürmischen Nacht unterwegs zum Sterbebett ihres Vaters, als ein umgestürzter Baum ihre Fahrt abrupt zum Halt bringt und sie Brünhilde am Straßenrand antrifft – was diese beiden Frauen wohl verbindet?

Im Text von Sonja macht eine Italienerin im Sauerland Rast auf einem Autohof. Ihr kriminalistischer Instinkt wird geweckt, als sie einen heruntergekommenen Lastwagen sieht, mit dem etwas nicht stimmt. Was wird sie entdecken?

Der Text von Dorit nimmt euch mit in eine Fantasy-Welt: Ein dunkler Ritter galoppiert in stürmischer Nacht einer Verwandlung entgegen. Welches Geheimnis verbirgt er unter seiner Rüstung?

Emilia (11 Jahre) nimmt uns in ihrem Text “Die Königin” mit in ein Geisterschloss, in dem die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit verschwimmen. Ihre Erzählung könnt ihr euch im folgenden Audio anhören:

Susanne taucht in ihrem Text in eine Kindheitserinnerung an der Nordsee ein: Der Sturm treibt die Flut auf die Deiche, Menschen schleppen Sandsäcke, derweil sitzt das kleine Mädchen in der warmen Küche und isst mit ihrer Mutter gebratene Leber mit Apfelscheiben bei Kerzenschein.

Im Text von RobAug wird das niederländische Städchen Nijmegen von einer mysteriöse Bedrohung in Atem gehalten, die mit dem Verbot von Licht und Farben bekämpft werden soll. Nur der Lampenanzünder und Nachtwächter Henk Vaneerden darf Licht in die Dunkelheit bringen. Aber was passiert, wenn der Sturm kommt?

Wir sehen uns in Nijmegen

Henk Vaneerden war der Lampenanzünder und Nachtwächter in vierter Generation. Und das in nur einhundert Jahren. Mit diesem Beruf wurde man nicht alt. Seine Aufgaben waren aber andere als bei dem Urgroßvater. Es waren viel mehr geworden. Denn in den Katakomben der Gefängnisse von Amsterdam war überall das Graffiti eingeritzt worden: „‚Wij zien ons in Nijmegen.“ Der Magistraat von Nijmegen hatte reagiert. Die Schlagläden vor allen Fenstern der Stadt mussten entfernt werden. Türen durften nicht mehr verschlossen werden. Vom Eintreten der Dunkelheit bis Sonnenaufgang war Licht in den Wohnungen verboten. Die Prediger in den Kirchen riefen von den Kanzeln: “Gott straft die Heimlichen. Die ewige Seligkeit erwartet den, der nichts zu verbergen hat.”

Henk ging von Lampe zu Lampe durch die stillen Straßen und hielt den Anzünder an die Gaslaternen. Mit seinem Knüppel schlug er die Kinder, die noch auf der Straße spielten, und gegen die Fenster, hinter denen er Licht schimmern sah. Der Magistraat hatte die rote Farbe aus den Nächten der Stadt verbannt. Nur Schwarz und Weiß waren erlaubt. Alle Farben waren verdächtig. Henk schrieb in der Zeit zwischen seinen Rundgängen die Namen von denen auf, die sich durch Farben, durch Reden im Dunklen, durch Herumtreiben in den Gassen verdächtig gemacht hatten.

Es war seine letzte Nacht. Nur noch wenige Straßen waren mit Gas beleuchtet. Sonst überall verbreiteten die elektrischen Lampen ihr kaltes Licht. Henk hatte davor gewarnt. So helles Licht erzeugt dunklen Schatten. In den Häusern machten die Menschen die Nacht zum Tag.

Henk hatte keine Geldsorgen. Seine Vorväter konnten ihr Geld nie ausgeben in den Nächten und an den Tagen, an denen sie schliefen.

Ein gewaltiger Sturm, ein Orkan, raste über die Nordsee auf das Land zu. Niemand wagte sich aus den Häusern. Eine schwarze Gestalt lag auf dem Boden unter dem Strommasten zwischen dem E-Werk und der Stadt. Das Geräusch des Sägens wurde von dem Heulen des Sturms verzehrt. Dann riss der Sturm den Masten um. Nijmegen verschwand in der Schwärze der Nacht. Henk tastete mit sicherem Fuß – gegen den Sturm taumelnd – zu seinem Haus.