In meinem letzten Blogbeitrag habe ich die verkaufsfördernde Figur des Autors auf dem Buchmarkt unter die Lupe genommen, heute möchte ich zeigen, welche Stoffe zurzeit im Trend liegen.

Der Weg von der Debüt-Autorin zur Profi-Autorin mit Veröffentlichung in einem Publikumsverlag ist ein langer und beschwerlicher, gepflastert mit Zurückweisungen und Enttäuschungen. Die Pforte ins gelobte Land der Verlagswelt ist nur einen winzigen Spalt weit geöffnet und die Literaturagent:innen sind die Torwächter:innen, die eine erbarmungslose Auslese vornehmen.

Wenn man es jedoch einmal geschafft hat, werden offenbar auch mittelmäßige bis schlechte Manuskripte von den Verlagslektor:innen durchgewunken – Hauptsache, die/der Autor:in hat schon einen bekannten Namen – nur so kann ich mir erklären, warum ich schon so oft so unausgereifte oder hingeschluderte Bücher gelesen habe.

Nach meinen Erfahrungen der letzten Monate scheint es weniger auf die schriftstellerische Qualität eines Manuskripts anzukommen, damit man als Debüt-Autorin bei Agenturen oder Verlagen durchdringen kann, sondern es zählt alleine die Vermarktbarkeit eines Stoffes. Hier scheint es ganz feste Schubladen und Labels zu geben, die bedient werden müssen.

Bei meiner Marktschau zu Romanen für Frauen (also dem Genre, in dem ich selbst schreibe) haben sich für mich folgende Erfolgsparameter heraus kristallisiert:

- bekannte Marke, Institution oder berühmter Name (Künstler, Erfinder, Denker wie in “Fräulein Einstein“, Politiker wie in “Lady Churchill“) kommt vor

- Deutschland als Schauplatz, vorzugsweise starker Bezug zu einer Region (Lokalkolorit)

- Frauen- oder Familien-Schicksal in bewegten Zeiten (19. und 20. Jahrhundert)

- Serien-fähig, am besten eine Trilogie

Ein gutes Beispiel hierfür ist das Programm der Aufbau Verlage: “Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe” – auch hier dienen große Namen als Zugpferde: Maria Callas, Edith Piaf, Coco Chanel, Grace Kelly, Marlene Dietrich, Frida Kahlo und Maria Montessori. Das Feld scheint mir aber schon ziemlich abgegrast zu sein.

Bei diesem eng eingezäunten Trend-Feld der Verlage wundert es nicht, dass die Agentur Lianne Kolf auf ihrer Homepage schreibt:

“Manuskripteinsendungen

Aktuell suchen wir Historische Romane mit den folgenden Eckdaten:

*Weibliche Protagonistin/nen

*Zeitraum: Ende des 19. Jahrhunderts – ca. 1960er Jahre

*Handlungsort: Deutschland mit Bezug zu Nachbarländern

*Reihenfähig; pro Band ca. 300-350 Normseiten”

Diesen Trend verfolgt zurzeit Bastei Lübbe sehr intensiv: „Starke Frauen in bewegten Zeiten“ lautet das Motto ihres Programms. Auf einer Landkarte Deutschlands findet man zu jeder Region ein Frauenschicksal in bewegten Zeiten – natürlich immer als Trilogie.

Der Verlag kooperiert mit der „Lesejury“ – hier erhalten Lesebegeisterte kostenlose Exemplare vor dem Erscheinungstermin und verfassen hierfür Rezensionen – meisten sehr wohlwollend bis enthusiastisch (sehr effektives und kostengünstiges Marketing). Ich habe mich auch dort als „Wortfee“ angemeldet – um meine Konkurrenz zu analysieren und zu lernen, wie man schreiben muss, um veröffentlicht zu werden. Mittlerweile habe ich schon zwei Lübbe-Romane rezensiert.

Meinen Einstand hatte ich mit dem zweiten Teil der Trilogie „Palais Heiligendamm“ (also Ostsee mit Hotelstory kombiniert in 1920er Jahren bis in die Nazizeit). Das Machwerk hat mich alles andere als überzeugt. Meine kritische Rezension könnt ihr hier nachlesen (*** “Flache Figuren enttäuschen”). Ich hatte den Eindruck, bei dieser Trilogie handelte es sich um ein Auftragswerk seitens des Verlags bei der etablierten Autorin, die dann vom Reißbrett diese dünne Story geschrieben hat, die perfekt in die Verkaufsschublade des Verlags passt.

Ein zweites Erfolgsrezept ist: Die eigene Familiengeschichte. Seit über einem Jahr steht „Zwei Handvoll Leben“ von Katharina Fuchs erschienen bei Droemer Knaur auf der Spiegel-Bestsellerliste. Diesen Roman habe ich gelesen – hier muss ich zugeben, dass die Autorin wirklich gut schreiben kann und die Geschichte ihrer beiden Großmütter (vom ersten Weltkrieg über die 1920er Jahre in Berlin, dort im KaDeWe, bis zum Ende des zweiten Weltkriegs – also hochdramatische Zeiten deutscher Geschichte aus dem Erleben von zwei einfachen Frauen) packend und authentisch erzählt hat. Ich war so angetan, dass ich mir auch die Fortsetzung „Neuleben“ über ihre Tante und Mutter (in West-Berlin und DDR der 1950er Jahre) gekauft und mit viel Vergnügen gelesen habe.

Hiermit scheint ein weiterer Trend etabliert zu sein: Die Geschichte und Figuren sollen „echt“ sein.

Wenn ich an meinen Antarktis-Roman denke, dann hätte ich bestimmt schon einen Verlag gefunden, wenn Caroline Mikkelsen meine Großmutter wäre (oder ich mich einfach als ihre Nachfahrin ausgeben würde) und ich das Manuskript mit dem Label: „meine wahre Familiengeschichte“ versehen könnte.

Das bringt mich wieder zurück zur Frage, ob ich als Autorin nur über selbst Erlebtes (mittelbar über Familienbande) schreiben darf oder ob ich nicht genauso gut einer historischen Person über gute Recherche nahe kommen kann. Ich bin von Letzterem überzeugt.

Ich habe eine Weile darüber nachgedacht, ob ich nicht auch die bewegte Kriegsgeschichte meiner Großeltern erzählen könnte. Hier kenne ich einige eindrucksvolle Erzählungen und mein Opa väterlicherseits hat auch Aufzeichnungen gemacht, auf die ich zurückgreifen könnte. Trotzdem weiß ich nur Bruchstücke und kenne nur die Episoden, die als „kindertauglich“ im Familienkreis erzählt wurden. Auch bei der Geschichte meiner Großeltern müsste ich sehr genau recherchieren.

Aber ich spüre, dass ich eine innere Hemmung habe, die Erlebnisse meiner Großeltern für einen Roman zu „melken“.

Außerdem habe ich die verklärte liebevolle Sicht eines Kindes auf Oma und Opa – diese müsste ich als Autorin abstreifen und einen nüchternen bis schonungslosen Blick auf meine Großeltern werfen (Wie haben sie sich in der Nazi-Zeit verhalten? Haben sie auch Schuld auf sich geladen?). Das will ich aber eigentlich nicht. Mir fehlt die nötige schriftstellerische Distanz zu den Figuren, ich fühle mich befangen. Ich fürchte, eine freie Figurenentwicklung und dramaturgische Verdichtung wäre mir nicht möglich. Ich komme zu dem Schluss, dass ich nicht über meine Familienmitglieder schreiben möchte. Wenn ich historische Personen für einen Roman auswähle, dann möchte ich mich ihnen völlig unvoreingenommen und unbefangen nähern.

FAZIT: TRENDS NACHJAGEN ODER EIGENER ÜBERZEUGUNG UND INSPIRATION FOLGEN?

Was ziehe ich also nach dieser Marktschau für Schlüsse für meine zukünftigen Romanprojekte – die bitteschön in einen Trend der Verlage passen sollen, damit ich nicht nur für die eigene Schublade schreibe?

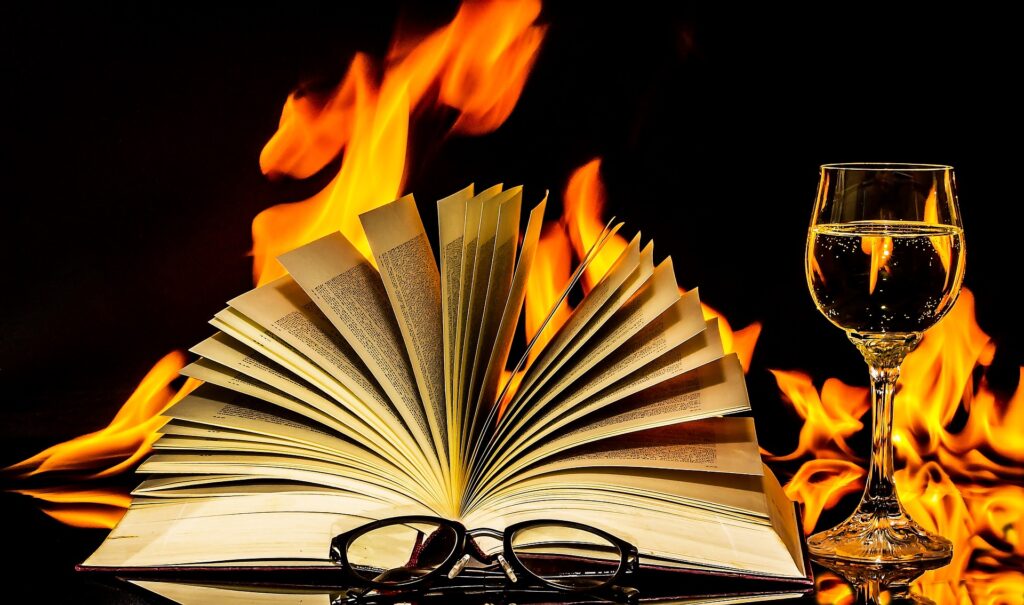

Ich denke, es tut weder der Kreativität noch dem schriftstellerischen Ergebnis gut, wenn ich als Autorin stumpf einem bestimmten Trend nachjage oder ein ausgeleiertes Strickmuster reproduziere.

Der Stoff soll mich begeistern, ich will dafür brennen – so wie bei meinem Wiener-Oper-Roman, den ich mit Feuereifer und Herzblut geschrieben habe, obwohl meine damalige Agentin mir davon abgeraten hat – das Klassik-Thema sei nicht massentauglich, bei Verlagen würden da sofort die Rollladen runter gehen. Ob das wirklich so ist, muss sich noch zeigen – ich biete mein Manuskript aktuell an.

Es wäre jedoch naiv, Markttrends völlig zu ignorieren. Ich denke, es kann nicht schaden, einige Erfolgselemente aufzugreifen und einzubauen – wenn sie zu meiner individuellen Geschichte passen.