Ein Drittel des Weges auf meinem NaNoWriMo-Schreibabenteuer habe ich bewältigt – mit Hängen und Würfen! Noch nie waren 1.667 Wörter (das durchschnittlich zu erringende Tagespensum, damit ich in 30 Tagen auf die Romanlänge von 50.000 Wörtern komme – so ist die Challenge dieses Wettbewerbes mit mir selbst) so schwer zu finden. Wo seid ihr Wörterwellen und Schreibrausch?

Ich frage mich, wie ich das im letzten Jahr so locker geschafft habe, mit Überschuss jeden Tag und leichtem Fluss (zumindest im November – meine Schreibreise ging ja dann noch drei Monate weiter, da wurde der Weg noch steinig).

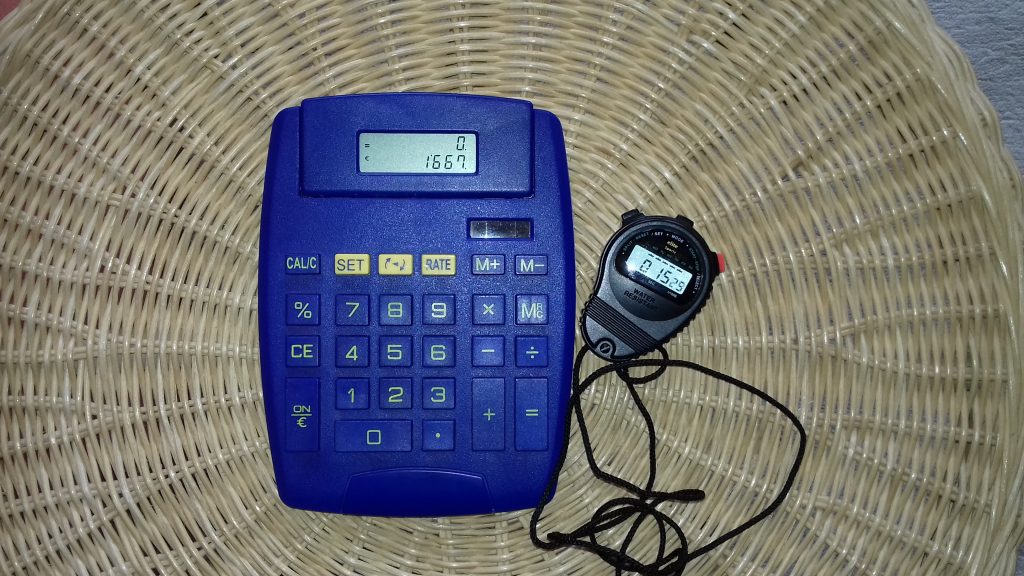

In der ersten Woche musste ich mich oft mit Stoppuhr (10 Minuten schaffst du, dann Pause) von Etappe zu Etappe hecheln. Auch der Extras-Button (zum Wörter zählen) und mein Taschenrechner sind im Dauereinsatz: “Oh mein Gott, wie viel noch, habe ich es endlich geschafft???”

Liegt es am vielleicht Stoff?

“Blackout” nenne ich meinen Roman. Ich fürchte, dieser Titel ist in meinen Schreibprozess durchgesickert und zieht dort schwarze Fäden in meinen Gedanken.

Meine Geschichte baut auf den 15 Romanseiten auf, die ich im August in der Romanwerkstatt im Studium geschrieben habe. Die Handlung spielt an einem heißen Julitag – am Freitag, den 13. (den gab es wirklich dieses Jahr) in Frankfurt am Main – kurz nach 14 Uhr fällt in der ganzen Stadt der Strom aus (für mehrere Stunden). Der neue EZB-Wolkenkratzer ist einer der dramatischen Handlungsorte.

Inspiriert zu diesem Romansetting hat mich der große Stromausfall am 13. Juli 1977 in New York City – eine der dunkelsten Stunden der Stadt mit Plünderei und Gewaltausbrüchen. Ich finde es sehr reizvoll, Figuren unterschiedlicher Gesellschaftsschichten und Temperamente in dieser menschlichen und zivilisatorischen Extremsituation aufeinander prallen zu lassen. Wer handelt heldenhaft, wer schurkenhaft?

In meiner Geschichte wird zwar auch Blut fließen, aber im Zentrum steht die Romantik. Im Moment des Stromausfalls führt das Schicksal (ich) die schlagfertige Putzfrau Natasha und den zurückhaltenden Banker Robert im Fahrstuhl zusammen. Sie müssen sich aus der Falle befreien und kommen sich dabei näher.

Außerdem gibt es noch die Milionärsgattin Gabriele von Auerstedt, die im Moment des Stromausfalls in einer Umkleidekabine steht und spontan zur Dessous-Diebin wird. Dabei wird sie vom Fahrradkurier Yul beobachtet, ein 17-jähriger lebenshungriger Junge aus dem Rotlichtmilieu, der von einem besseren Leben träumt.

Dann gibt es noch den älteren Herrn aus Wien im weißen Anzug (bankrott und bigott), der die Asche seiner toten Frau in einer Lebkuchendose mit sich herum trägt und einen fatalen Plan verfolgt. Soweit, so gut.

Als ich am 1. November mit dem Schreiben begonnen habe, wollte ich nicht dort fortsetzen, wo meine Romanseiten endeten (im Moment des Stromausfalls), sondern noch eine wenig zurück gehen und mir mehr Zeit zur Einführung meiner Figuren geben. Die fertigen Seiten (die ich nicht in meinen NaNoWriMo-Wordcount mit einrechne – das ist Ehrensache) sind wie der Rohbau – dort habe ich sehr konzentriert auf wenig Raum die Charaktere aufgebaut – den ich in den letzten 11 Tagen von innen ausgestattet habe – zuweilen mit viel Detailliebe und überflüssigem Stuck.

Ich hatte das Gefühl, dass ich meine Figuren erst noch in ihrem Alltag zeigen möchte, bevor ich sie in die Ausnahmesituation des Stromausfalls stürze.

Also habe ich mich ausschweifend jeder Figur zugewandt: Natasha beim abendlichen Putzen (u.a. tauscht sie versteckte romantische Zettelbotschaften mit dem Inhaber eines der Büros aus, beide wissen nicht, wer der geheimnisvolle Schreiber ist – Spoiler Alert: es ist Robert), Robert beim Frühstücken und mit dem Fahrrad zur Arbeit fahrend, dem Wiener anreisend und Gabriele im Schönheitssalon.

Das klingt so, als wäre mir das leicht von der Hand gegangen. Fehlanzeige. Ständig ermahne ich mich beim Schreiben “show, dont’t tell”. Diese goldene Regel habe ich tausendmal gebrochen. Ich bin eine echte Plaudertasche und erkläre ständig die Gedanken und Motivationen meiner Figuren, auch wenn ich versuche, sie wenigstens in Dialogen (wenn schon nicht mit Handlungen) zu zeigen.

Als Erzählperspektive habe ich den Personalen Erzähler gewählt und wechsele zwischen der Sicht von Natasha, Robert, Yul und Gabriele. Ich drifte gefährlich nahe an den Allwissenden Erzähler, was ich vermeiden möchte.

Für den Wiener im weißen Anzug (der in den Action-Szenen aus der Sicht Dritter gezeigt wird und eher unsympathisch rüber kommt) habe ich mir den Trick überlegt, dass ich seine Innenwelt in Briefform sichtbar mache. Wieder ganz und gar “telling” – er sitzt im Zug und schreibt einen langen Brief an “Meine geliebte Claudette” – das habe ich an Tag 3 geschrieben, als ich um jedes Wort gerungen habe, um meinen Wordcount zu schaffen (habe nach 557 Wörter kapituliert).

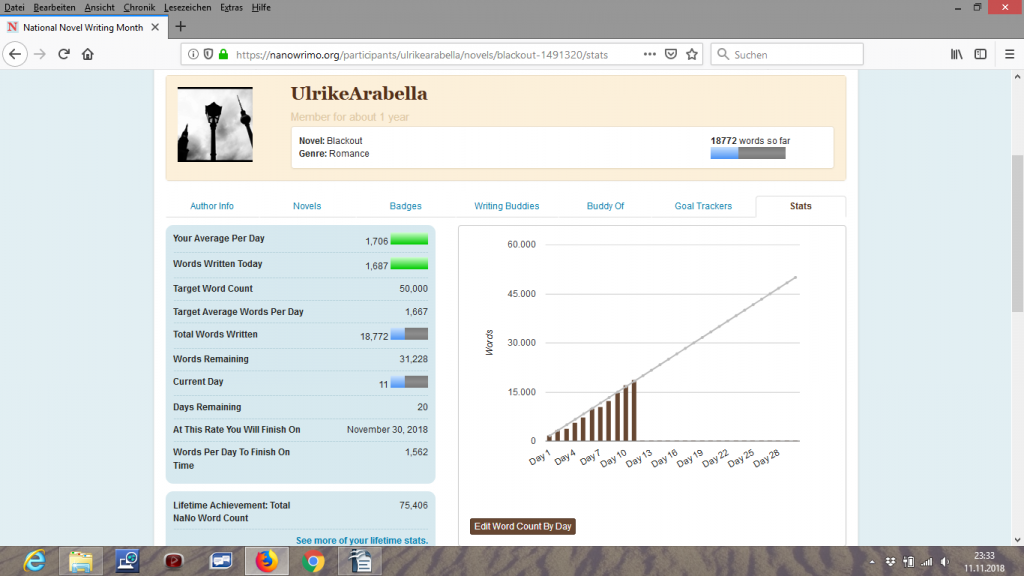

Ja, die Statistik sitzt mir im Nacken. Die Disziplin ist das oberste Gebot. Ich zwinge mich, an jedem Tag zu schreiben (meistens zwischen 21 Uhr und Mitternacht, wenn es kein “später” mehr gibt). Ich lasse keine Ausreden gelten. “Heute lasse ich es sein, dann schreibe ich morgen eben das Doppelte”, gibt es nicht. Die Aufholjagt ist Stress pur – selbst, wenn mir nur ein paar hundert Wörter fehlen. An Tag 3 und Tag 7 habe ich mich zu 557 und 432 Wörtern gequält (immerhin), dafür an anderen Tagen 2.400 Wörter geschafft. Ich versuche jedoch, den Durchschnittslevel zu halten (1.700 pro Tag wären ideal, mit Mini-Polster).

Hier meine aktuelle Statistik. In der Zeile “At This Rate You Will Finish On” steht nun endlich der 30. November. Bis vor 2 Tagen war es der 3. Dezember – too late! – Panikaufwallung.

Genug der Worte? Mein obiges Lamento hat 899 Wörter (das wäre schon über die Hälfte meines heutigen Tagespensums) – ach, ich glaube, ich leide an einer word-count-compulsion – einem Schriftstellerzwangsstörungszahlensyndrom…

Jetzt möchte ich euch noch eine Leseprobe gönnen. Ich hatte letzte Woche ein intensives Vorstellungsgespräch und habe daraus jede Menge Tintensaft gesogen. Die Fragen des Interviewers sind mir echt so gestellt worden – ihr werdet sehen, wie meine Romanheldin Natasha damit klar kommt.

Übrigens neben dem Briefschreiben eine weitere Selbstaustricksung: Wenn ich meiner Erzählerstimme schon das Schwafeln verbiete (show show show), dann lasse ich meine Figur im Job Interview einfach ihre Lebensgeschichte erzählen. Mein innerer Kritiker soll sich halt bei Natasha beschweren.